![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

みなさん今日は、黒まめです。

5月18日(日)、和城研(和歌山城郭調査研究会)の公開見学会で新宮城を攻城しました。

案内は、新宮城のガイド冊子を出されている、和城研会員の小淵伸二さんと、新宮城の発掘調査に携わられた新宮市教育委員会の小林高太さんです。

私は今まで3回攻城し、今回で4回目なので、正直言って「あまり目新しいことはないかな」と思っていました。

ところが、これがなかなかおもしろかったんですよ。

私が感じたおもしろさ、そして、なぜ今新宮城が「熱い」のかをお伝えできればと思います。

実物はA3サイズで、裏には街歩きマップもあり、わかりやすいです。

このブログもマップを見ながら読んでいただくとよくわかると思います。

大手道

今回の集合場所は、丹鶴(たんかく)ホール駐車場です。

第1、第2と向かい合わせにあり、無料です。

新宮城の駐車場としてガイドマップにも記載されているので、車攻城の方の駐車場としておススメです。

駐車場からは、石垣がよく見え、攻城気分もいやが上にも盛り上がりますよ。

新宮城の大手門は、第2駐車場の奥辺りに(フレンチビストロ、イル・ド・フランスの辺りか?)あったようです。

民家の間を通っていくと、もう一つ奥の城門跡のそのまた奥の高石垣の前まで行けます。

残念ながら、ここから引き返して二ノ丸(現在、正明保育園となっていて入城不可)の石垣に沿って城の東側にまわり、「公園入口①」から城内へと進んでいきます。

公園入口①の模擬冠木門を入ると、ガイドマップが置かれているのでぜひゲットしてください。

模擬冠木門をくぐり、そのまま進むと上の画像の部分で本来の大手道に合流します。

この大手道、大手門跡から城内へ入れるよう、ぜひ整備を進めてほしいですね。

大手道に合流したあたりから丹鶴ホールの方を見ると、民家の間に枡形の跡らしき道が見えます。

左側の大きな建物が見えているところが二ノ丸です。

松ノ丸

大手道を進むと見えてくるのが、内枡形になった松ノ丸西門です。

ここで、強制的に右へ曲がらされます。

松ノ丸西門の北側から新宮城を支えた熊野川を臨んでいます。

「熊野川が新宮城を支えるってどういうこと?」というお話は、また後程……。

松ノ丸の東側には、水の手曲輪へと降りる道がありますが、先に鐘の丸、本丸と進みます。

鐘ノ丸

松ノ丸から鐘の丸へと進むための関門、松ノ丸渡櫓門です。

ここも内枡形で、櫓門と左右に多門櫓が続く立派な構えだったようです。

新宮城のコラボチラシの写真の場所でもあります(実はけっこうお気に入りのフォトスポット)。

櫓門跡の横の石垣に登ってみるのもおススメ。

新宮は、もともと雨が多い地域で、そのための対策は怠れません。

ちょっとわかりにくいですが、草の間から排水樋(ひ)がぴょこっと飛び出ているのが見えますか。

鐘ノ丸西北隅の櫓跡からのぞくと見えます。

雨水を排水するための溝や樋が何か所も残っています。

鐘ノ丸は城下に時を知らせる鐘が置かれていたので、鐘ノ丸という呼び名になったそうなのですが、マップで見てもわかるように、城内でもかなり広い曲輪です。

広かったからかどうかはわかりませんが、城としての役目を終えた後、旅館(二ノ丸旅館)が営まれていました。

鐘ノ丸の庭園跡は、その旅館の名残だそうです。

遺物が全く残っていないかというと、水野家の家紋「沢潟(おもだか)紋」の瓦や鬼瓦が出土しているそうです。

また、鐘ノ丸東門には石垣が残っていますが、食い違い虎口の半端に片側だけ壊したあとの石垣なのだそうです。

本丸

いよいよ、本丸です。

本丸北側の出丸には、現在通路はありませんが、本丸(手前)から出丸へと橋がかけられていた痕跡が発掘により確認されました。

四脚門が立っていた可能性もあります。

出丸は、熊野川を見張るのにちょうどよく、櫓などの建物の痕跡も残っています。

出丸の北西隅が欠けているのがわかりますか。

鬼門除けのためのものかとも考えたようですが、欠けているのが北西隅なので、石垣の強度を上げるためではないかとも推測されています。

本丸東側には、搦手虎口があります。

数年前は、石段を下りることができたのですが、いまはふさがれています。

搦手虎口の石垣は、中央が少し膨らむようなカーブを描き、表面にはすだれ化粧が施されています。

江戸城にも見られる最高級の化粧を施した石垣です。

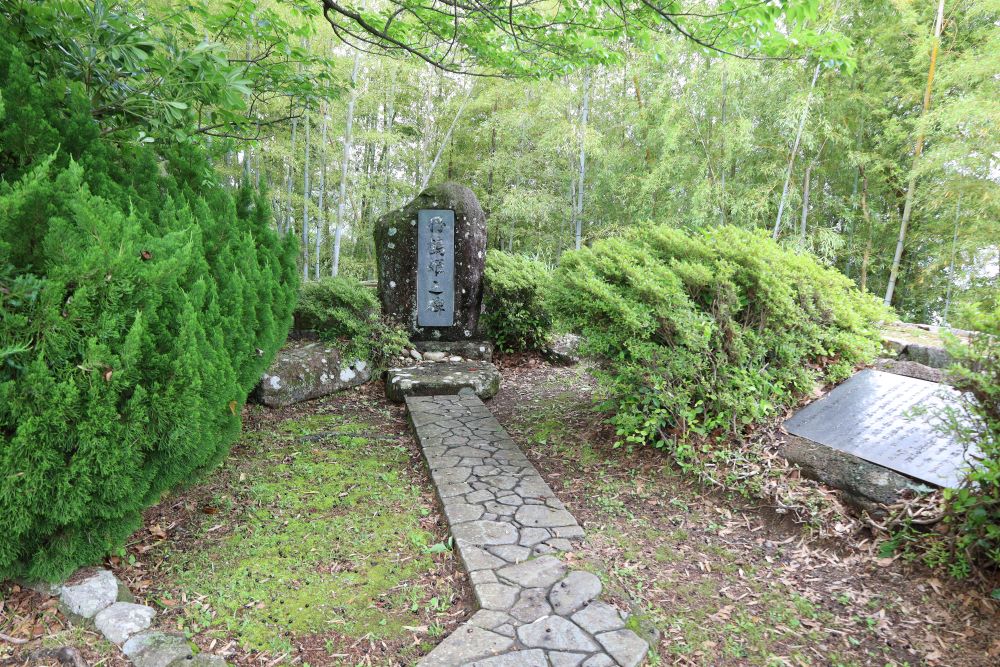

搦手虎口の南側、搦手を見張る位置に「丹鶴姫の碑」がありますが、ここはもともと隅櫓があった場所です。

本丸を散策するときに、櫓跡を探ってみるのもおもしろいですよ。

そこへ立つと、何を見張っていたのか、何を警戒していたのかがわかるかもです。

丹鶴姫(たんかくひめ)とは

新宮城がまだ築城されていなかったころ(鎌倉時代初期)、ここに東仙寺という寺を開いて晩年を過ごした鳥居禅尼(とりいぜんに)のことです。

鳥居禅尼は、出家前の名を丹鶴姫といい、後白河院の熊野御幸に検非違使(けびいし)として随行した源為義(源義家の孫)と、第15代熊野別当・長快の娘(熊野の女房または立田の女房)との間に生まれました。

(熊野別当は、熊野三山の実質の統括者で、政治面だけでなく、熊野水軍を率いるなど軍事面でのトップでもある役職)

源頼朝、義経兄弟の叔母であり、新宮十郎行家(以仁王の令旨を各地に伝え歩いた人物)の姉であり、第18代熊野別当・湛快、第19代熊野別当・行範の妻であり、闘鶏(とうけい)神社で「鶏合わせ(とりあわせ=闘鶏)」を行い、源氏方に付く道を選んだという第21代熊野別当・湛増の母でもあります。

女性であったため熊野別当にはなれませんでしたが、強力な熊野水軍を従え頼朝に味方した功で新宮をはじめとする数か所の地頭に任ぜられた女傑で、新宮城の別名(丹鶴城)、新宮城のある一帯の地名(新宮氏丹鶴)、新宮市文化複合施設の愛称(丹鶴ホール)にその名を残しています。

連立式天守

本丸4隅の隅櫓と天守で、連立式天守が形作られていました。

天守台は、大きく崩れ、崩れた後に階段状の通路が設置されています。

崩れ残った左右の石垣を脳内でつなげてみると、相当立派な天守台であったろうと思われます。

小淵伸二さん制作のガイド冊子の中に、崩れる前の天守台の古写真が掲載されていました。

石垣が崩れた後には、矢穴が切り取り線のようにくっきり残った石が見えます。

天守台の南東に回り込んでみると……。

屏風折れの石垣が見事です。

よく見てみると幅の広い旧式の矢穴、幅の狭い新式の矢穴などそこかしこに見えます。

水の手曲輪

本丸を堪能した後、松ノ丸に戻り水の手曲輪に向かいます。

水の手曲輪には、方形の石組み礎石建物の跡が20棟確認できました。

建物の床下面には、炭粒と砂利を混ぜたものが防湿と耐重のために敷かれていました。

この建物には、熊野川の上流で焼かれた炭の俵が最大1万俵集積できると推測されます。

また、熊野川上流では良質な木材も産出し、熊野川を運ばれてきます。

この炭や木材を江戸に運び売りさばくことで、水野氏は莫大な利益を得ていました。

シェアは江戸中の炭のなんと3割!

この経済力を背景に、江戸詰め家老であった第9代新宮城主・水野忠央(ただなか)は妹お広(お琴の方)を12代家慶の大奥に入れ、他の妹も御納戸頭取や、中奥お小姓衆に嫁がせるなど大奥や将軍の側近を身内で固め、幕閣で大きな権力を握るに至ったとも言えます。

紀州藩の慶福が14代将軍に就任したバックには、井伊直弼と手を組み、大奥を掌握した水野氏の力が大きくかかわっていたといわれます。

熊野川の水運で運ばれてきた炭が、まさに新宮城を支えていたのです。

井伊直弼の暗殺(桜田門外の変)を機に忠央は失脚、新宮城に慎(つつしみ=隠居慎み、蟄居)の処分となりました。

長く江戸詰めであった城主が新宮にもどったことにより、江戸文化が新宮に伝わり紀州にあって独特の文化を花開かせたという面もあります。

城とセットで城の生活基盤の跡が見つかるのは稀なことだといわれます。その意味でも水の手曲輪はとても重要なポイントです。

上流から小舟で運ばれてきた炭を運び上げ、また大きな船に積み替えるための階段状の通路も見つかりました。

船着き場の跡も見えます。

川の向こうに見えているのは三重県です。

水の手曲輪から川沿いに歩くと、丹鶴ホール前に戻ることができます。

「熱さ」のわけ

天守復元に燃えていた地元の方の思いが、今ある石垣に大きな価値を見出す方向にシフトチェンジしているようです。

「石垣推し」の城として、新たな魅力をどんどん発信しています。

散策マップのトップにも「魅力は石垣にあり」と謳われています。

決して天守復元が悪いこととは思っていませんが、今現在目にすることのできる魅力を前面に出すことで、多くの城好きを惹きつけていることは間違いないでしょう。

また、今回の公開見学会には50名近い一般の人たちが集まりました(和城研的にはかなり多い数字です!)。

新宮城に注目している人が多いことがここからもわかります。

丹鶴ホール周辺には、「新宮下本町遺跡」が広がっています。

歴史的には何層もの生活の痕跡が埋まっているようですが、新宮城が機能していたころの武家屋敷跡の区画石垣というのも(移築ですが)実物を見ることができます。

当時の人々が生きて、生活していたんだなと想像できると、歴史がとても身近に感じられますね。

おまけ

ランチとおみやげ

イル・ド・フランス

店内で見ることができる新宮城ジオラマ。立体の想像図ですね。

手前に見えているのが、堀の代わりをしていた伊佐田池です。

ちなみに熊野川も天然の堀の役目を果たしていました。

「イル・ド・フランス」さんはお弁当もあり、ランチメニューはリーズナブルにいただくことができます。

焼肉ひげ

熊野牛のランチをおいしくリーズナブルにいただくことができる「焼肉ひげ」さんもおススメ。

香梅堂

新宮のお土産に超おススメ香梅堂の「鈴焼」。

和三盆を使った上品な甘さは、病みつきになります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

新宮城攻城の、少しでも参考になれば幸いです。