![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

どうも、はつみんです。

このシリーズは『お城の中にある茶室』を訪れ、茶室の雰囲気を感じながら茶の湯を身近に感じていただけたらいいな……という趣旨でお送りします。

おまけ程度に、用語解説や茶の湯の面白さなどを伝えられたら幸いです。

それでは今回も一服差し上げます。

高島城へ

今回は、茶室バッジ構想投稿後、団員ブログ感想ルームに情報提供のあった高島城を含め、一泊二日で諏訪へ行ってきました。

利信さんより情報提供があったリンクへ早速飛んでみました……が、リンク先の写真は0件、口コミも0件、フェイスブックも表示されないため不安でしたが、日を改めて調べてみると2025年4月29日付の更新で、諏訪市の公式サイトでも紹介されていたため、開庵日※を狙っていくことに。

(利信さん、情報ありがとうございました)

※4月~11月の土曜日(11:00~)、日曜日(10:30~)。冬季は休業。

呈茶終了の時間が明確でなかったことと、高島城に到着したのが14時前だったため、天守よりも先に角櫓へ向かいました(実際にはお菓子がなくなり次第終了とのこと)。

受付にて呈茶料金(一人1300円)を支払い、氏名と住所を書いて中に入ります。

小さい机と床几があるので、正座ができなくても安心です。

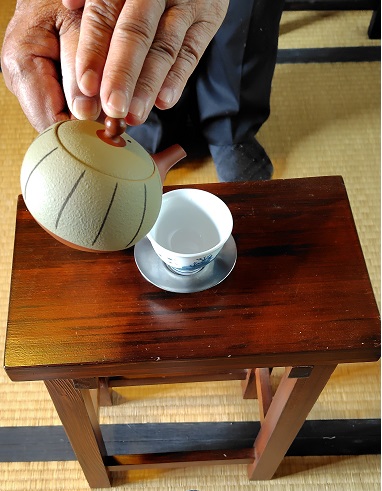

「湖盆点前(こぼんてまえ)」という独自の流派で、急須で淹れる煎茶と茶筅で点てる抹茶が同じ席にいながら楽しめる流派で、唯一のもの。

席主からお点前についてや、飲み方の説明等受けながらお茶をいただきました。

まずは煎茶の一煎目をいただきます。

諏訪大社に献上しているものと同じ茶葉を使用しているとのことです。

ぬるめの湯温かつ短時間で抽出したため、甘くてさわやかな味わいでした。

一煎目とは色も香りも違います。口に含むと程よい渋みが来て、お茶らしさを感じました。

二煎目を飲み終えたところで、お菓子が運ばれてきました。

芯の餡がしっかりとしていたため、手で頂きます。

※お菓子に菓子切りが添えられている場合でも、見た感じでボロボロ崩れそうだな、紙にくっついて食べにくそうだな、という場合は手で食べてもOKです。噛み跡が見えないように懐紙で口元を隠すと上品に見えます。

(モチモチ生地の薯蕷饅頭や、上のようなきんとん、ウイロ系のお菓子など)

食べ終える頃に、抹茶のお点前が始まりました。

いつもお稽古などで飲んでいるお抹茶と比べるとお茶の苦みと渋みが強めで、お茶っ葉そのものといった感じで、人を選ぶ味かもしれません(私は結構好き)。

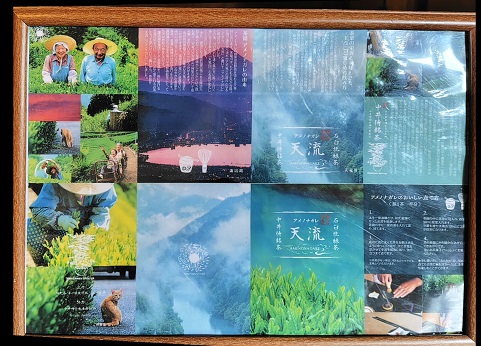

お抹茶は長野県天竜村中井侍(なかいさむらい)の「天流(あめのながれ)」という無農薬にこだわった茶葉を使用しているとのこと。

席主の方から「追加で300円いただくことになるけど、宇治のお抹茶と飲み比べしてみる?」とのご提案があったため、もちろんお願いしました。

味も色も泡立ち方も違います。

中井侍のお抹茶も飲んだことがない味わいで面白いですが、やはり宇治のほうが飲みなれた感じはします。

お茶を飲み終えた後は、諏訪神社の歴史や、(私がお茶を習っていると言ったら)茶道の話、そこから「湖盆点前」ができたいきさつなど、色々聞かせていただきました。

(この時に、翌日の予定が諏訪大社4社めぐりになったことは言うまでもない)

湖盆点前は、気軽にお茶を楽しんでもらうために、色々な流派の方たちが集まって、より簡単にと考えられた点前の方法なんだそうです。

通常は煎茶と抹茶が同時にいただけることはないので、画期的かつ、どちらにも入っていきやすいのではないかと思います。

湖盆点前では、茶道で最も重視されると言っても過言ではない「清め」の所作も省いていました。

お茶に毒を盛って……なんてことはまずないので、現代的だわぁ……と関心しました。

「清め」については後で解説するとして、高島城へ行かれた際は、ぜひ「湖盆点前」を見てみてください。

この日は上諏訪温泉で一泊し、翌日は諏訪大社めぐりへ。

(泊まった宿の夕食「田舎料理」がどれもおいしすぎて、ごはんをお代わりしてしまったのはナイショ)

一口茶の湯講座

先ほど「清め」の話が出てきましたが、私個人の考えですが、お茶は「清め」に始まり、「清め」に終わるものと思っています。

亭主は道具を準備する前に、水屋(茶会の準備をする場所)で手を洗い、それから道具を洗う。

お客さんの前に出した道具を服紗(ふくさ/帛紗、袱紗とも書く)という布で清める。

道具を引いた後も、一つ一つ道具を洗って、乾燥させたり、ものによっては服紗で清めます。

お客さんも、茶室に入る前に蹲踞(つくばい)で手と口を清めて、足袋を履き替えます。

では、なぜ清めるのか? 明確な理由は本には書いてないのですが、聞いたことがある話だと、下の二説。

- 茶室とその外では、世界が違っているので、清めをすることで同じ世界に入ることができるのでは、と考えます(聖と俗の考え方=茶室内が聖、外が俗)

- 毒を入れていないよ、というパフォーマンス的な意味(目の前で点てるのもそういった理由から)

どちらにせよ、こういったことを知ると単に「茶の湯=侘び寂び」だけではないことが、理解できるんではないかな、と思います。

こんなことを書くと「ちがう、もっと奥が深いんだ!」とお叱りを受けるかもしれません。

「茶道は一生勉強よ」と、とある先生に言われましたが、まさに今そんな感じです。

個人的な思いとしては、もっとお茶を楽しむ方が増えたらいいなぁ、と思っています。

そのために、わかりやすく物事を伝えることが大事だと思っています。

ちょっと堅苦しい話になりましたが、もっと気軽に楽しもうぜ!

ここまで読んでいただきありがとうございました。では、今回はこの辺りで。