![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こんにちは、十林寺です。

私はこうの団長の二条城ガイドツアーで障壁画や狩野派にすっかり魅了されてしまい、それ以来、展覧会や障壁画巡りも楽しんでいます。

8月23日(土)~9月28日(日)まで板橋区立美術館で開催中の本展覧会は、江戸狩野派という大きな組織の中での絵師達の人柄や人間関係が伝わるエピソードを通して、絵師とその作品を親しみを持って楽しめるようにと企画されています。

8月30日(土)に行われたギャラリートークでは、本展を企画された学芸員さんが約30分間、それぞれの作品の前で絵師たちのおもしろエピソードを披露してくれました。

22名の絵師と33作品が展示されています。すべて写真撮影OKです。

学芸員さんのトークはとても興味深く、約50人の参加者はメモを取ったり真剣に聴講していました。その中でも特に印象に残ったエピソードを展示解説文と合わせていくつか紹介します。

まずおさえておきたいのが、狩野派の序列です。探幽三兄弟を中心とする“奥絵師”四家(宗家の中橋家・鍛冶橋家・木挽町家・浜町家)、奥絵師を補佐する“表絵師”十五家、“諸藩御用絵師”、“町狩野”とランク付けされています。そして、カリスマ探幽=宗家じゃないところが私としては混乱してしまうところ。学芸員さんも絵師を説明する度に「〇〇家の」と強調してくれていました。

江戸狩野派の最初の人 狩野探幽(鍛冶橋家初代)

江戸狩野派とは、徳川幕府に仕えるため京都から江戸へ活動の拠点を移した探幽以降の狩野家の一派を指します。

祖父・永徳の再来と言われた探幽は、永徳同様、新しい時代様式を作り上げました。余白をたっぷりと用いた新様式の作品は、以降の絵師たちに大きな影響を与えました。そんなカリスマ性を持った探幽には、天才伝説が多く存在します。

- 2歳の時、父・孝信がたわむれに筆を与えるとたちまち泣き止んだ

- 鼠を描けば猫が様子を伺い、菊を描けば蝶が舞い、龍を描いて最後に目をいれると必ず雷雨になった

などなど、これらの天才伝説は池上本門寺にある探幽墓碑に記されていて、作品33「狩野探幽墓碑銘拓本」で見ることができます。

そして天才画家・探幽の描く富士山はとても人気がありいっぱい描きました。自身の印も富士山型のがあるそうです。「富士石」と呼ぶ富士山に似た形の盆石を愛玩していて、そのイメージをふくらませて描いていたと伝わっています。

兄たちよりも劣ると言われていた 狩野安信(中橋家初代)

探幽の弟です。絵が下手なので食いっぱぐれないように宗家を継がせたという評伝がある一方、下手ではなく彼の個性だと擁護する声もありました。

世間ではディスられてても、“天才”探幽の絵を他の絵師みんなが描けるように環境を整え先導したのは安信なんです。

エリート街道まっしぐら 狩野永淑(えいしゅく。安信の孫・中橋家)

4歳の時に父・時信が亡くなり、祖父・安信の養子に。9歳で将軍・家綱へお目見え、11歳で中橋家当主となり、以降は江戸狩野派の中心メンバーとして活躍しました。

探幽亡き後、江戸狩野派のトップになっていき、幕府の重要な仕事(内裏造営や朝鮮への進献屏風の制作など)に携わりました。狩野永淑という名前は初めて目にしたので調べてみたら、永淑は号で名は主信(ゆきのぶ)でした。

屏風の表と裏に絵が描かれています。屏風の裏面にも絵を描く場合、裏面は水墨を用いることが多いのですが、表も裏も豪華に彩色されています。加えて、屏風の高さが低く絹に描かれているのと絵の具の発色が良いので、姫君の婚礼調度であった可能性が考えられるとのことです。

努力家で江戸狩野派トップクラスの実力者 狩野常信(木挽町家2代目)

絵は上手いが、すぐに出世は出来なかった。奥絵師のパワーバランス(中橋家が強い)の影響で不遇の時期があったが、晩年には探幽しか登りつめたことのない“法印”(画家としての最高位)に叙任されました。

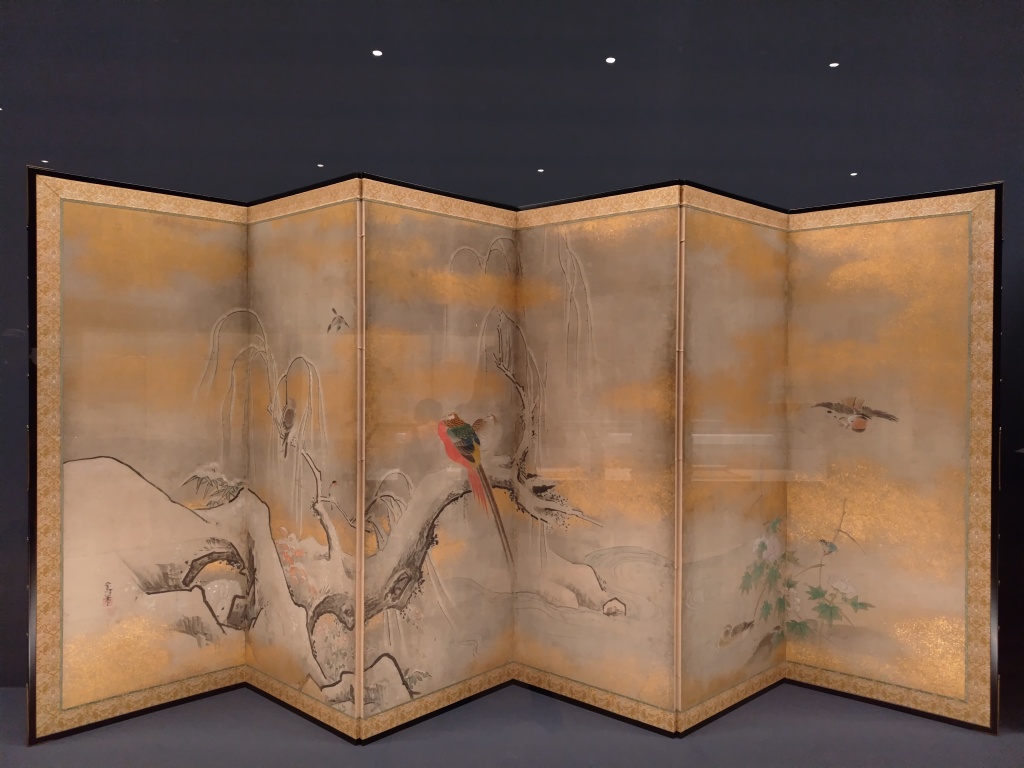

サブタイトルは「いっぱい勉強したよ」とあり、松の後ろに滝を配置する構図は狩野元信(狩野派2代目)が完成させたもの、右隻と左隻の中心にいる鳥は探幽の絵、左隻の岩陰に潜むウサギは雪舟系の作品から倣ったもので、勉強した様子がうかがえるとのこと。

5年前の館蔵品展「狩野派学習帳 今こそ江戸絵画の正統に学ぼう」では、「まじめな常信」と紹介されていました。

常信は永徳の代表作「唐獅子図屏風」(皇居三の丸尚蔵館)の左隻を補作しています。

以前、皇居三の丸尚蔵館での展覧会で永徳と常信の唐獅子図屏風を鑑賞した時に、常信の「ひいおじいちゃん大好き」感をものすごく感じて、それ以来常信は気になる絵師の一人です。

将軍に気に入られて異例の大出世 狩野岑信(みねのぶ。浜町家初代)

岑信は、常信(木挽町家2代目)の次男なので木挽町家は継げません。しかし、将軍・家宣に重用され、別家(浜町家)を立てることを許されました。

これにより奥絵師は中橋家・鍛冶橋家・木挽町家・浜町家の四家となりました。さらに「奥医師並」の職格を仰せつけられ、浜町家が奥絵師のトップとなりましたが、すぐに亡くなってしまいます。

この時代、絵師も将軍の重用度により家格変動が起こるんですね。

【作品8 七福神図巻】

(天井の照明の反射で上手く撮れませんでした。残念)

老中・田沼意次に気に入られていた 狩野典信(みちのぶ。木挽町6代目)

わずか2歳で6代目当主となりました。将軍・家治に重用され、新たに拝領した木挽町の屋敷は田沼意次邸の隣。ふたりは互いに裏門より往来し、意次の密儀は常に典信の家で計られたと伝わっています。

田沼エピソードが多く、「典信に言ったら(田沼様まで)話通るよ」とまで言われていたそうです(大河トラマ「べらぼう」にそんなシーンがあったら面白かったでしょうね)。政略家の一面もうかがえますが、墓碑には「穏やかで清廉な人柄」とあるそうです。

江戸の民間画壇が活性化し、狩野派に飽きた顧客が民間に奪われる危機感を敏感に察知して、弱体化した狩野家の再建を目指した先のこの力強い輪郭線。典信以降、奥絵師四家のトップとなりました。

順風満帆に出世 狩野惟信(これのぶ。木挽町家7代目)

父・典信のおかげで将軍・家治に厚遇され、老中・田沼意次にも重用されました。惟信の妻は、意次の息子意知(べらぼうでは宮沢氷魚)の妾の妹と伝わっています。

狩野派の勉強システムは模写から色彩へと順序立てて学んでいきます。

学び始めから卒業まで10年以上はかかる。学んだものを組み合わせて配置しているのが良く分かる屏風です。きちんと勉強したんだろうなと思わせる作品。こちらは直に鑑賞できるようにしてありますので、見る角度によって金粉の光具合などの違いも皆さんには楽しんでほしいですとのこと。

左隻右側の白いオシドリのつがいは珍しいのでぜひ見てください。

右隻のしらさぎの絵は、【作品11 花鳥図巻(狩野周信)】に似た構図があります。

腹切り融川 狩野融川寛信(ゆうせん ひろのぶ。浜町家5代目)

気性が激しく、寛信が描いた屏風に老中が文句をつけたことに怒り、素人が口を挟むなと啖呵を切ってその場を去り、帰宅途中の籠の中で切腹したと伝わっています。

寛信の描く西王母はたおやかで、優美な印象を受ける。

「気性が激しい性格のままの絵にはならないんだなとこの絵を見て思うのですが、今見ている皆さんはどう感じますか?」と学芸員さんから問いが提示されました。

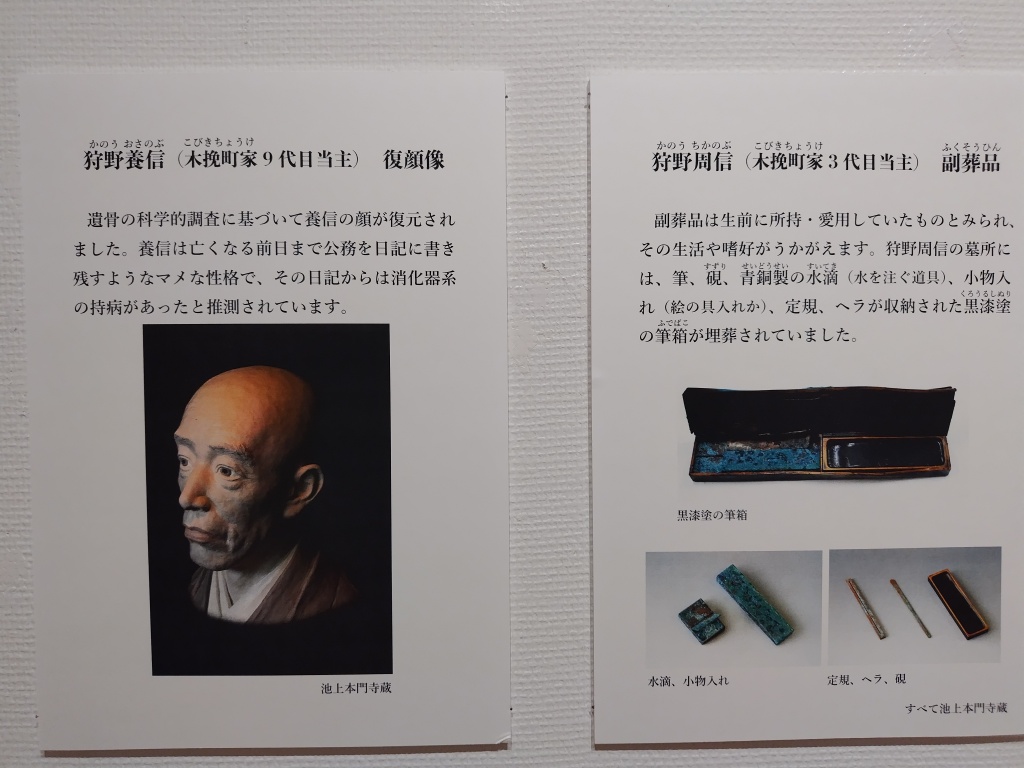

お腹が弱く、マメな性格 狩野養信(おさのぶ。木挽町家9代目)

模写が生きがい。36年間の公務を細々と記した「公用日記(こうようにっき)」は、亡くなる前日まで書かれ、この日記のおかげで狩野派の研究が発展しました。

幕府からの仕事内容も書かれていて、「下絵を描いてOKをもらったのに、全然違うものを描けと言われた」「急に呼ばれ、今すぐ絵を描けと言われた」など大変ブラックな環境下だったらしい。腹痛等で公務を度々休む姿も記され、消化器系の持病があったと推測されます。

養信の顔が復元されています。今回の展示会に合わせ、池上本門寺さんから「復顔像を貸しますよ」と言ってもらえたが、収納するケースが無かったのと、あまりにも精巧でびっくりするかなと思い、写真だけ掲載させてもらったという経緯があるそうです。

確かにお腹弱そうですね。

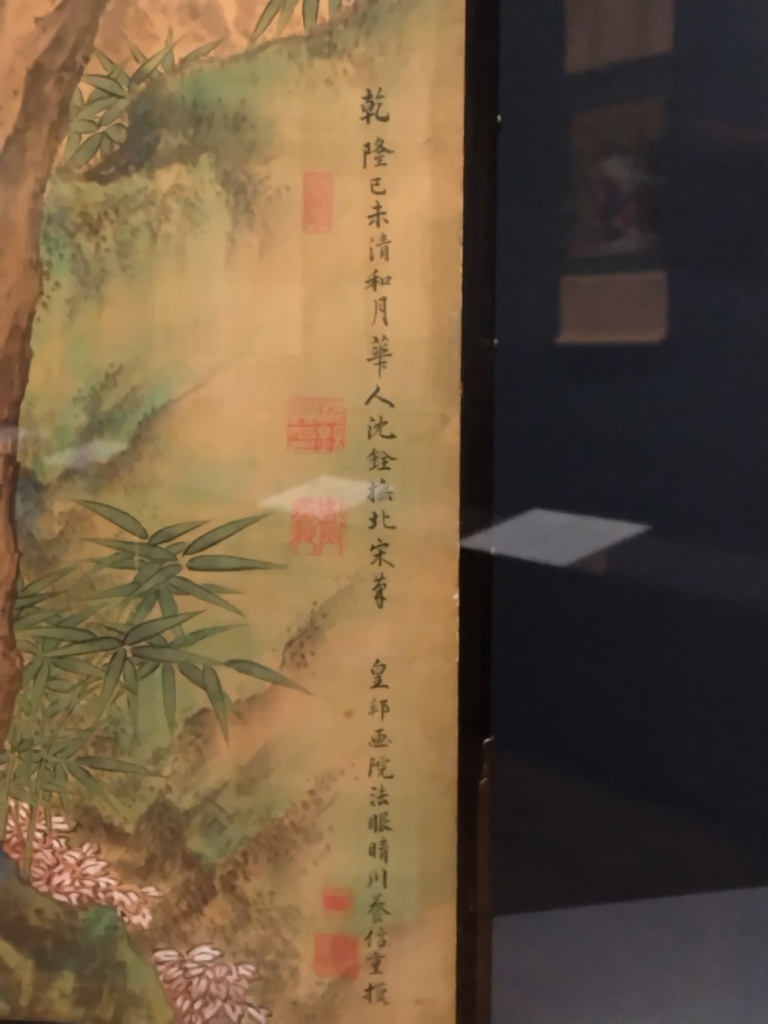

文政3年10月28日に水戸徳川家からの「将軍家にある絵を描き写してほしい」との要望を受け中国の画家・沈南蘋(しん なんびん)《鹿鶴図屏風》(東京国立博物館蔵)を模写しました(公用日記より)。

南蘋のサインと印も忠実に描き写されその下に養信のサインと印があります。

普段から積極的に模写していた養信だからこそ狩野派と異なる画風の大画面作品を制作できたと言えます。写真では質感まで捉えられないのがもどかしいのですが、右隻の鹿の毛並みは実物をそこに見ているようで鳥肌がたちました。ぜひ、時間をかけて鑑賞してほしいです。

5年前の館蔵品展「狩野派学習帳 今こそ江戸絵画の正統に学ぼう」では、中国絵画の模写を画帖に仕立てた「唐絵手鏡(からえてかがみ)」(東京国立博物館蔵)の一部を、養信が原画にあるメモまでそのまま模写した作品が展示され、「さすが模写魔の養信さん」と紹介されていたのを思い出しました。

今回展示の作品を見て、「あいかわらずだね、養信」と悦に入りました。

他にも、河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)のびっくりエピソードや、女性絵師も活躍していたお話など、あっという間のトーク時間でした。ギャラリートーク終了後、もう一度じっくり見てまわったのは言うまでもありません。

学芸員さんのギャラリートークは9月13日(土)にも行われます。事前申込不要、参加費無料です。行かれる際は、美術館のホームページで新たなお知らせなどをチェックしてからお出かけください。