![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こんにちは。団員のワタナベです。

10/5(日)に開催された城たび〈団長と行く、利神城貸切ガイドツアー〉に参加したので、そのレポートを書いてみました。

一週間前に開催された犬山城の城たびとは異なり、全国的には知名度の低い、知る人ぞ知る山城「利神城(りかんじょう)」を攻略してきました。

山城の前に町並みを散策

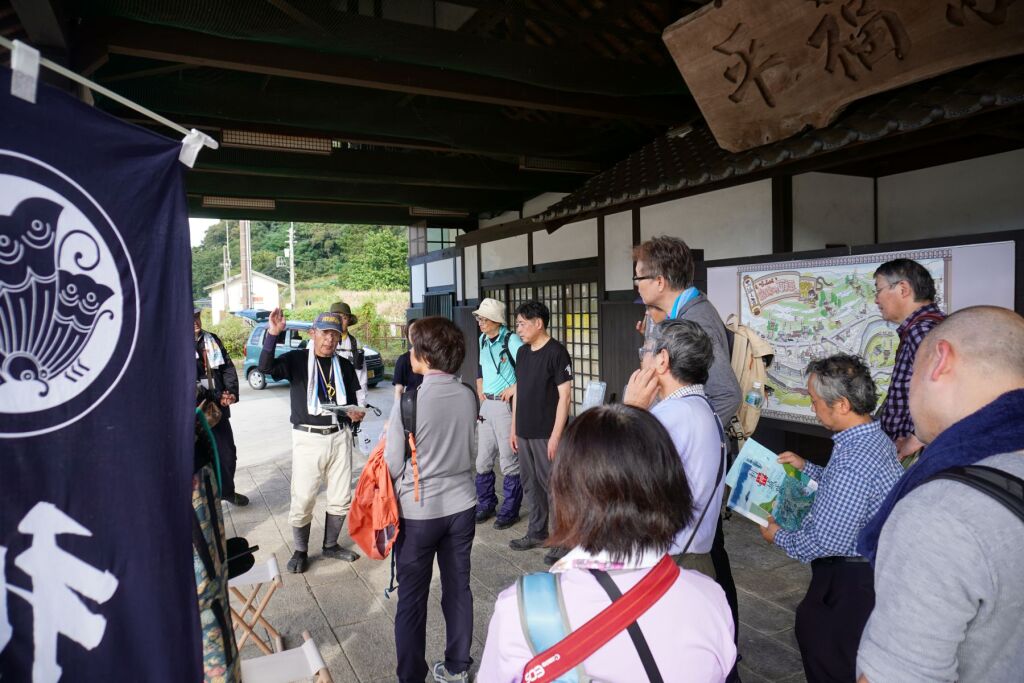

まずは「道の駅宿場町ひらふく」にて集合。

開始時間の30分ほど前に到着しましたが、既に多くの団員の皆さんが到着していました。

今回のガイドを務めてくださる春名会長と竹内さんのご紹介の後、注意事項の説明がありました。この時点では雨が降っていて、これ以上激しくならないことを祈るばかりでした。

春名会長から、今日は霧の中の利神城を見れますよとの説明が。山上の利神城の方向を見てみると……

この時は、城周辺は完全に霧で覆われていました。後半にはしっかり晴れてくれたので、霧Ver.と晴天Ver.の両方を楽しめるお得なツアーになりました。

早速出発したところ、すぐに春名会長の解説が開始。

このよくある排水溝も、池田家が整備した上下水道の名残りだそうで、サンショウウオが現れることもあるほど澄んだきれいな水が今も流れています。

こちらは警察の駐在所ですが、江戸時代の番所のような建物になっています。

この地域は条例で「景観形成重点区域」に指定されていて、駐在所も宿場町にマッチする景観になっています。警官だけに……なんちゃって。

遠くに見える門は、利神城が廃城になった後に置かれた陣屋の門とのこと。門の内側は小学校になっていましたが、その小学校も廃校になっているそうで、時代の流れを感じます。

風情に溢れた宿場町を進んでいきます。

平福の町は両側が山で挟まれているので、朝日が高い位置で登って眩しいため、家の軒先にはひさしが付いているなどの工夫がある、といった地元ならではの話も聞けました。

続いて平福の町中を流れる佐用川からの風景を楽しみます。

ここは時代劇の撮影にも使われたそうで、春名会長曰く「平福最大の見せ場」とのこと。ライトアップのイベントもあるそうですよ。

いよいよ山城の領域へ

みんなでラジオ体操をした後、春名会長にゲートを開けていただき進みます。

ここから先は、ガイド協会の方の同行が無いと立入禁止な場所ですので、ご注意ください。

改めて注意事項を聞き、登山を開始します。

狭い山道を進みます。この辺りに生えている笹は矢を作るための矢竹が野生化したもので、戦国時代の気風が残ったお城だったことが分かりますね。

麓から見える看板の場所まで登ってきました。

平らな尾根まで登ってきました。両側は急坂なので、足を滑らせないよう注意して進みます。

尾根を進むと、明らかに人の手で割った大岩が登場。ここが石切り場だったそうで、矢穴の跡がくっきりと残っています。

石切り場の先の広い場所で一休み。

写真右端に写っている石垣が見事だったので、ガイドの春名会長に江戸時代の石垣か聞いてみたのですが、

春名会長「いえ、これはここに遊園地を作ったときのものですよ」

……えっ、遊園地!?

今はベンチしか残っていませんが、この辺りにはブランコやメリーゴーランドもあったとのこと。作るほうもすごいですが、ここまで遊びに来る子ども達もガッツがあったんですね……。

さらに先には、小規模ながら堀切がありました。固い岩盤を削って作られたもののようで、今でも形がしっかり残っています。

次に現れたのは石室。春名会長から「これは何でしょう?」というクイズが出されました。団員の皆さんからは一斉に「古墳」と回答が出ましたが、正解は後ほど下山のときに発表とのこと。

ここからは急坂を登っていきます。下草も丁寧に刈られていて、落葉もなく登りやすかったです。この辺り、ガイドの皆さんの整備の賜物なんでしょうねぇ。

さらに坂は続きます。お城の本丸までには4つの急坂があり、皆で励まし合いながら登っていきます。

まだまだ坂は続きます。

この時には雨はすっかり上がっており、「晴れ過ぎて暑いよ~」なんて愚痴をこぼしながら登っていきます。

どこまでも坂は続きます。ただし、ガイドのお二人がペースを調整してくださり、小休止が何度かあったためか、そこまできついとは感じませんでした。

平らな場所で小休止。

この辺りの樹木は、かつては薪として使うために定期的に伐採されていましたが、プロパンガスの普及後は誰も木を切らなくなったため、クヌギなどが大きくなって下草が育たないため土が滑りやすいというお話も。似たような話を放置竹林で聞いたことがありますが、山の管理の大変さを改めて感じました……。

小休止後も坂を登ります。だんだん木が少なくなり、明るくなってきています。

最後に階段を上ると、そこには……。

やったー! 到着です。登り始めてから、だいたい1時間くらいでここまで来れました。

ここは三の丸跡とされ、真正面が天守のあった本丸です。

大手出入口と看板のある場所は、きっちり石垣で固められています。

後で地図を見てみたのですが、こちらが出入口なら我々が登ってきたルートよりさらに急なルートになり、当時の武士がいかに健脚だったのか身をもって思い知りました。

さらに上を目指してもうひと踏ん張り。この辺りには崩落した石垣の積み石が散乱しています。

本丸の周辺は鉄パイプで作られた足場で囲まれています。

登っていく途中には二の丸がありますが、かなり石垣が滑り落ちている状態です。

こちらは本丸周辺の石垣。

未だに健在で垂直にそそり立っている場所もありますが……。

足場で囲まれた部分は、やはり崩れそうな状態ですね。今後修理が進んで、再び自由に見学できる日が待ち遠しいです。

そして遂に最上部の本丸へ。きれいな青空と周辺を見渡せる絶景が待っていました。

ガイド協会にて用意してくださった椅子に座ってお弁当タイム。

椅子を用意していただいたのは、ここに生息するマダニ対策とのことで、こういったことを教えていただけるのも、現地ガイドさんのありがたい所ですね!

涼やかな風に吹かれ、絶景を堪能しながら食べたお弁当、とても美味しかったです。ごちそうさまです!

この後は春名会長から出題されるクイズ大会!

登ってきた坂の名前や池田家に関する問題など、様々な問題が出てきて大盛り上がりでした。正解者にはなんとオリジナル御城印のプレゼントも!

城内には礎石があり、ここに天守があったと考えられているようです。

「天守丸」とあるように、本丸の中でもさらに一段高く作ってある区画であり、さらに城下町からも見えやすい場所であることから、天守を建てるには格好の場所です。

天守丸からは、平福の町が一望できます。支藩ではありますが、池田家の殿様が見ていたであろう光景をじっくり味わって、天守丸から降りていきます。

三の丸まで降りてパシャリ。これがこの日の最高の一枚になりました。

三の丸にて全員で記念撮影。春名会長がこの日のために用意していただいた横断幕をスタンバイ。

撮れた写真については、団長のブログをご覧ください。

名残り惜しいですが、ゆっくり下山していきます。

苦戦した急坂も、下りは苦も無く降りていきます。ただし滑らないように、ゆっくりと丁寧に進みます。

遊園地跡まで戻ってきたところで、謎の石室の答え合わせがありました。とは言っても様々な説があり、古墳という説が有力ですが、他にも城外への脱出用通路という意見もあるようです。

こちらからも町並みを撮影。

天空からの絶景も良いですが、この景色を見たときに「無事に帰ってこれた~」という安心感がありました。

完全に山を下りた後は、平福駅へ。ジャンケンで勝ち抜いた三名が甲冑を着せていただけることに。

ポーズを決めて、ハイ、チーズ!とてもサービス精神に溢れたツアーとなりました。

最後に利神城に関する資料をいただいてガイド終了。

ほぼ一日に渡って楽しいガイドを務めていただき、ありがとうございました! この後は懇親会の会場で、美味しくケーキセットとビールをいただきました。

終わりに

当日まで天気がどうなるのかと少し不安でもありましたが、さほど危険もなく山城の攻略をすることができました。

事前の天気予報では雨予報であり、こうの団長や幹事を務められたのりさん、及びガイド協会の皆さんは開催か中止かでかなり難しい判断を強いられましたが、最後には青空に恵まれてとても素晴らしいツアーとなりました。皆さん、本当にありがとうございました!

今回も長い記事となってしまいましたが、ここまで読んでくださりありがとうございます。

また次の城たびでお会いしましょう!