![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こんにちは、はらぽんです。

GW(5/3~6)は鳥取県で攻城していました。

5/6に攻城したのが、鳥取市鹿野町にある鹿野城(しかのじょう)です。

鳥取駅から1時間少々路線バスに乗れば、城下に到着します。

城下町

まずはこちら、鹿野往来交流館「童里夢(どりーむ)」へ。

喫茶・おみやげ・レンタサイクル貸出のほか、撮影OKなパネル展示コーナーもあり、鹿野城の展示もあります。

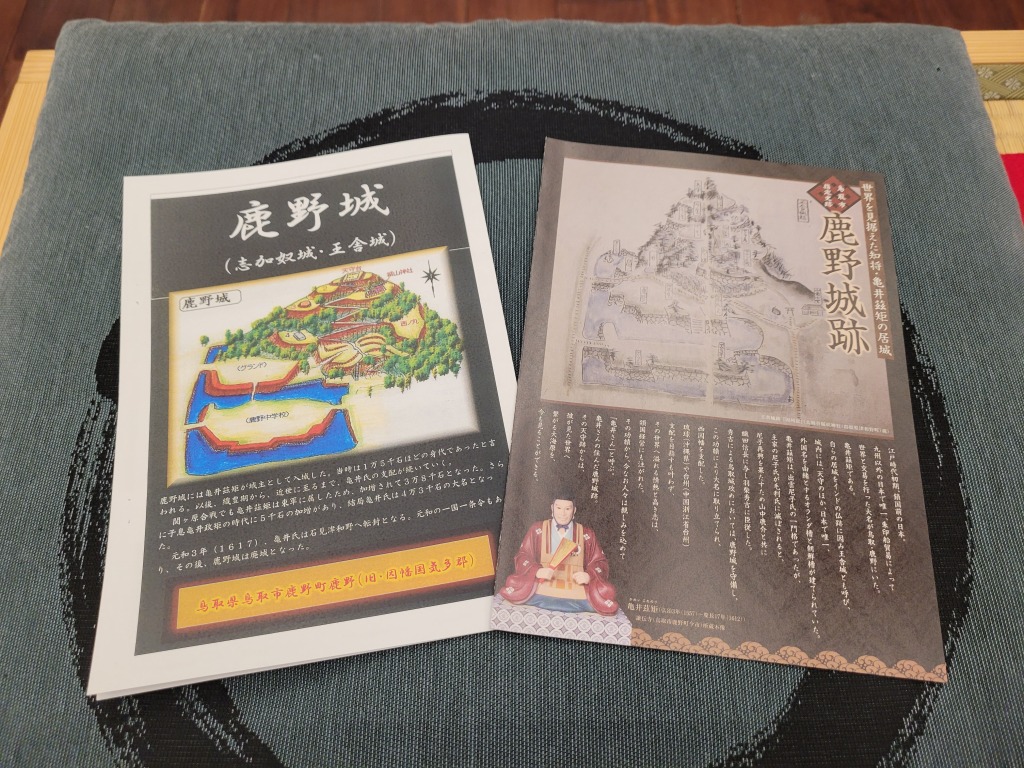

童里夢で配布されているリーフレットをいただきます。

右のリーフレット内側には、縄張り図や見所が紹介されており、大いに攻城の参考になりました。

童里夢のすぐ北にある「幸盛寺(こうせいじ)」です。

城主・亀井玆矩(かめいこれのり)公により建立されたお寺で、亀井玆矩公の義父にあたる山中鹿介幸盛(やまなかしかのすけゆきもり)公の墓があります。

城下には古い町並みがよく残り、江戸末期の建物もいくつかあります。

花の下にある穴の開いた石は、商人が一時的に馬をつなぐための「馬つなぎ石」です。こういうものは初めて見ました。

「牛つなぎ石」もあります。馬つなぎ石より、つくりが頑丈に見えます。

牛つなぎ石に用いられているのは、付近で産出する「鷲峰石(じゅうぼういし)」と呼ばれる石材で、マグマが火口近くで急激に冷え固まってできた火山岩の一種「安山岩(あんざんがん)」に分類されます。

牛つなぎ石には、バリエーションがあります。

江戸初期に築かれた、「伊木の堤(いぎのつつみ)」です。外堀から流れる水を貯め、水田への供給などに利用したそうです。

城跡(山麓)

二ノ丸の西にある小学校跡地は、馬場跡とされています。

馬場跡の南に位置する光輪寺は、西ノ丸跡とされています。

広い外堀の奥に見えるのが、二ノ丸です。

超巨大な馬出しの役割を果たしていたとされています。

二ノ丸西側の土塁です。櫓台跡とされています。

二ノ丸と本丸を隔てる内堀です。奥の赤い橋を渡った先に、本丸大手門があったそうです。

東から見る内堀です。

左側、本丸北東隅には鬼門除けの入隅が設けられていますが、この写真では少々分かりにくいですが、入隅が連続しています。

このようなダブルの鬼門除けは、極めて珍しいそうです。

城跡(山上)

山上にある城山神社への参道として石段がまっすぐ続いていますが、本来の登城道は左のように思われます。

左の道を進むと古そうな石垣が見られますが、当時のものかどうかは不明です。

東屋の建つ場所が、朝鮮櫓の推定地です。

朝鮮櫓推定地と城山神社の間にある広大な曲輪です。こちらは発掘調査により礎石が見つかっており、御殿跡とも、オランダ櫓跡とも言われています。

朝鮮櫓、オランダ櫓といった名称の櫓があったとされるのも、鹿野城の大きな特徴のひとつです。

オランダ櫓跡(推定)の上にある、城山神社です。ここもかつての曲輪跡と考えられます。

本殿は、江戸末期のものです。亀井氏の家紋「隅立て四つ目結(すみたてよつめゆい)」が見えます。

礎石が残る、天守台です。三重の天守が建っていたとされます。

天守台の周囲には、石垣が残っています。

おわりに

城下・山麓・山上とそれぞれの遺構を楽しめる鹿野城。

今回は時間が無く訪れませんでしたが、昭和18年(1943年)の鳥取地震の際に生じた断層のずれが確認できる場所もあり、地質好きにも良い観光スポットです。

4回にわたるGW攻城記録、これにて終了です。皆様の攻城の参考になれば幸いです。

それでは。