![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

どうも、はつみんです。

いつもはお城にある茶室を訪ねていますが、今回は番外編です。

去る2025年5月16日、愛知県犬山市の有楽苑にある織田有楽斎ゆかりの茶室・如庵の見学会に参加してきましたので、今回はその様子をお送りします。

初・有楽苑

有楽苑とは?

愛知県犬山市にあり、4つの茶室を有する日本庭園で現在は名古屋鉄道が管理しています。

4つの茶室とは、

- 国宝の茶室・如庵

- 重要文化財の旧正伝院書院

- 大阪天満屋敷にあった茶室を復元した・元庵

- お茶会のために作られた・弘庵

のことです。

通常の入苑では建物の外からの見学とお庭の散策ができます。

特別見学会というのも行っており、年4回の「如庵及び旧正伝院書院襖絵特別見学会」と、ほぼ毎月開催の「如庵内部特別見学会」があります。

今回は「如庵及び旧正伝院書院襖絵特別見学会」に参加しました。

特別見学会はどちらも事前に予約が必須なので、詳しくは公式HPへ。

いざ見学会

公共交通機関で有楽苑へ行くには名古屋鉄道(めいてつ)犬山線「犬山遊園駅」が便利です。

ホテルインディゴ犬山有楽苑と共用の駐車場があるので、車でも大丈夫ですね。

受付にて、見学会に参加することを伝え参加費を払います。

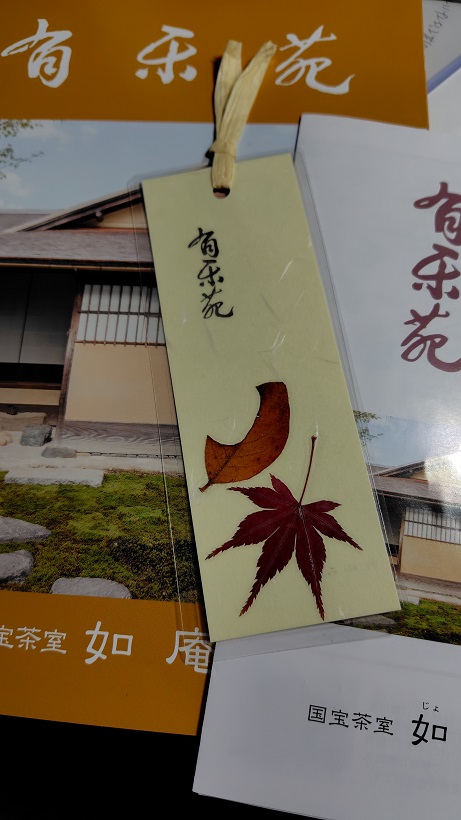

冊子とリーフレット、有楽苑の紅葉を使った栞を記念品としていただきました。

受付の近くに一か所のみということで事前にお手洗いをすませ、開始を待ちます。

時間通りにあつまったため、ガイドの方が点呼をとって、諸注意を受けガイドツアーが開始されました。

「有楽苑」の扁額がある岩栖門(いわすもん)は、苑内で一番古く、文明年間に細川満元(みつもと)の屋敷に建てられた門で、三井家が取得した後、京都から大磯の別荘を経て、有楽苑に移築されたものです。

細川満元が岩栖院と号したことから呼ばれています。

苑内には京都や奈良などの各地の寺院から移築された建物も多く残っていて、これは明治時代に三井家がそれらの寺院を支援したことに対するお礼の意味もあるそうです。

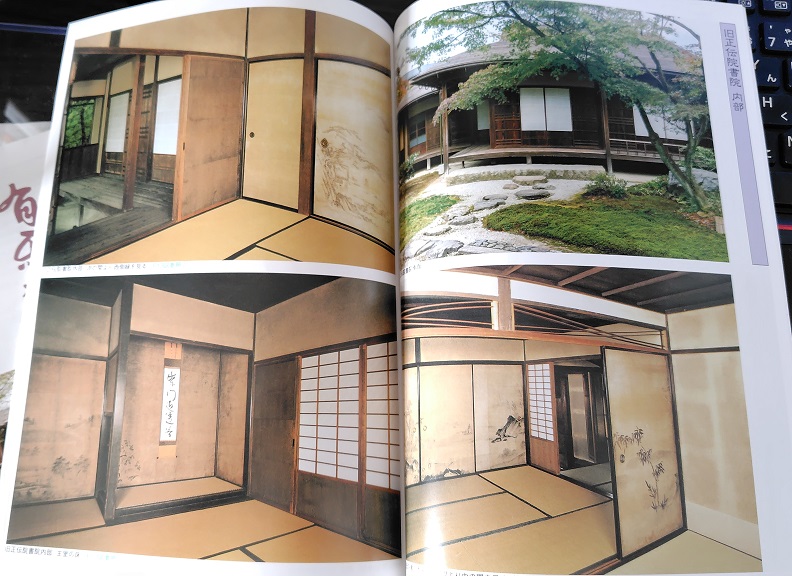

門をぐくって見える建物が、旧正伝院の書院。

靴を脱いで入ります。建物内部は撮影禁止のため、写真がありませんがパンフレットの写真を。

部屋へはいると着座して、織田有楽斎について、建物と襖絵についての説明を受けます。

襖絵は年4回のみ建物に戻して普段は温湿度管理がされた部屋で保管されていることなども、説明を受けました(年4回の公開は、虫干しの意図もあるそうです)。

続いて国宝の茶室、如庵に入ります。

如庵も、内部は撮影禁止ですが、外観とミニチュア模型は撮影可のため、こちらで補完していただければと思います。

如庵オリジナル要素と言えば、壁に貼られた暦ですが、正伝院の時代に貼られたもので同じ紙が正伝院にある、とのこと。

壁に貼られた紙は、壁材を保護するためで、有楽斎が如庵を建てたのは晩年に近く、2年ほどしか使われていなかったと、その時はおそらく何も貼られていなかったと、解説を受けました。

ぜひ、見学に行ったら注目してほしいのは、暦張りもですが「床柱(とこばしら)」と「窓」にも注目してもらいたいです。

床柱は、節が多くゴツゴツしていて、ほかの茶室では見たことのないもので、なにやら有楽斎からのメッセージを感じます。

外側に細い竹を詰め打ちした「有楽窓(うらくまど)」は室内に陰影を生み出し、時間によってプリズムのように色が生まれると、ガイドの方がおっしゃっていました。

(見学日は午前中があいにくの曇りで、あまり陰影が見られず……)

予習のために読んでいった淡交社「ニッポン茶室ジャーニー」では、飛行機のコクピットのよう、と表現していて、なんとなくわかりました。

少しだけ点前座から中を見渡して、叶わぬことですが「ここでお点前してみてぇ……」と畏れ多くも思いました。

書院の残りの部屋を見学し、襖絵見学会の時のみ披露してもらえる、ある仕掛けを見せていただき、最後の部屋へ。

最後の部屋は鶴沢探山(つるさわ たんざん。狩野探幽の門人)と長谷川等伯の襖絵が向き合う形ではめられていました。

狩野派の絵師と長谷川等伯の絵が一つの建物で同時にしかも間近(半畳ぐらいの距離)で見られるのはあまりないのではないか、と思います。

(お互いに発注を取り合っていたし……)

なので、障壁画が好きな人は、ちょっとお値段は張りますが、こちらの見学会のほうがおススメです。

書院の建物から出て、後ろを振り返るとちょこんと犬山城の天守が見えます。犬山市内で犬山城が見えるところはあまりないそうです。

続いて元庵へ。

元は大坂・天満の有楽斎の屋敷にあったものを有楽苑の開苑にあわせて復元した茶室です。

オリジナルは享保期に焼失したそうで、元あった場所は大阪造幣局になり、沓脱石が残されているとか。

今の如庵にかけられている「如庵」の扁額は慶長期のもので、建てた当初はこちらが「如庵」だったのではないかと言われています。

こちらは外からなら写真撮影できたので、写真も一緒に。

特徴は、亭主床(ていしゅどこ)と火灯口(かとうぐち)。

だいたいの茶室で床の間は、正客が座る畳の後ろにありますが(上座床)、ここは亭主(もてなし側)が背負う形になります。

どうしてこのような形なのかは不明とのことですが、大坂時代ということで有楽斎なりのプライドも誇示したかったのではと、個人的には思いました。

火灯口も広く間口が開いて、隣の部屋と繋がるような仕掛けで、あまり見たことがないデザインでした。

見学会の最後は茶会などでも使われている、弘庵にて一服。

通常の呈茶は600円で、寄付(よりつき)と呼ばれる茶会の待合用の部屋で頂けるようですが、見学会参加者のみ広間の茶室で頂けるとのこと。

1人ずつお菓子とお茶を提供していただき、床の間周りの説明と提供されるお茶碗の説明もしていただきました。

お菓子は有楽苑オリジナル「有楽風(うらくかぜ)」犬山市内の桜屋菓舗のもの。

粒あんをそぼろあんで巻いたお菓子で、今は周りが緑ですが、四季ごとに色が変わるそうです。

室内の撮影は不可でしたが、お菓子とお抹茶はOKでした。

お茶碗は犬山焼。紅葉の柄のお茶碗。

犬山焼は赤絵(白地に赤で絵を染め付ける技法)と、雲錦手(桜を雲に、紅葉を錦に見立てて描かれる絵)が特徴です。

他の方のお茶碗も見せていただきました。

犬山焼ではあまり見ない色のお茶碗や(鉄釉?)、織田家の家紋が底に描かれているものも。

見学を終えて

まずは、犬山にこんなにいい庭園があるなんて知らず、もっと早く来ればよかったと思いました。

実際に見てみると、茶室の違いもよくわかって、すごく面白いです。

床柱一つとっても同じものがないので、その違いだけでも見てみると面白い!

違いは、流派というよりは、個人の好みだろうな、と思いました。

織田有楽斎は千利休に茶の湯を習っているけども、お互いに嗜好は相容れなかったようだ、と書いてある茶道関連の本もあります。

有楽斎……堅苦しいのが嫌いなのかな、なんかわかる気がする……その時の立場もあるしな、なんて想像しながら、有楽苑を後にしました。

それぞれの家元の考えで、枝分かれしていった結果、現在の茶道の流派は500~600と言われるのでしょう。流派の解説とかもそのうちしたいんですが、まだ整理できてないのでいつになるやら(泣

お茶って難しいことが多いですが、知れば知るほど奥行きがあって面白いです。

おまけ

最近のひとことで投稿した道の写真ですが、ここまで読まれた方はわかりましたね?

可愛い足跡の写真、正解は犬山城の登城道でした。

猫かな?もしかしたらわん丸君かな……?

長くなりましたが、ここまで読んできただきありがとうございました。ではでは。