![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

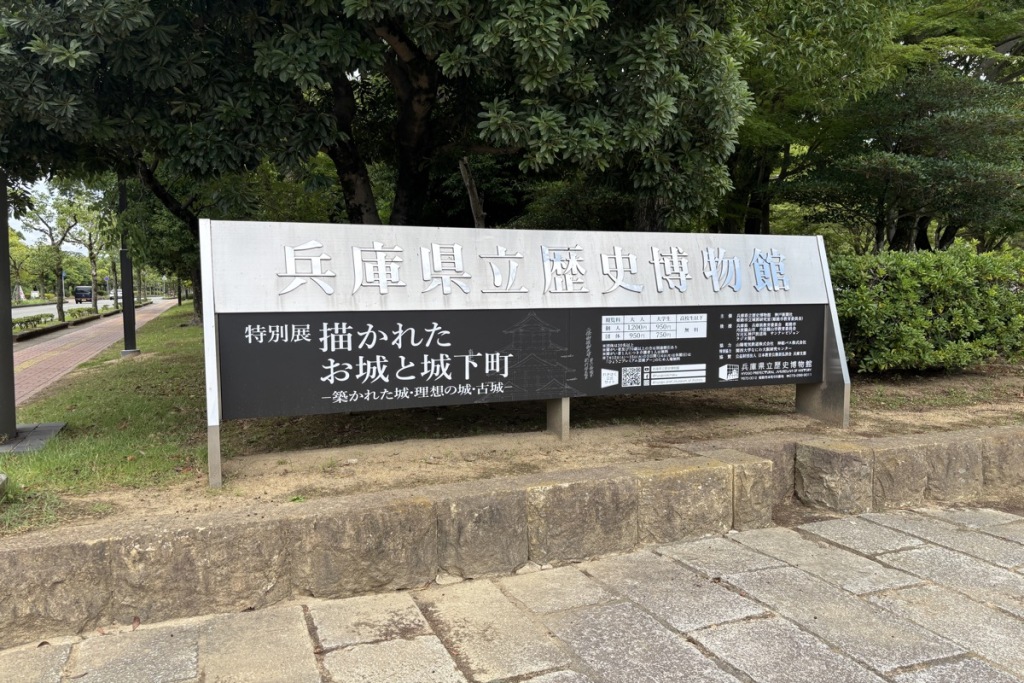

兵庫県立歴史博物館(通称『れきはく』)に初めて行った。

目的は特別展「描かれたお城と城下町―築かれた城・理想の城・古城―」を観覧するためである。

攻城団のイベント情報記事で知り、ずっと行きたいと思っていた。

看板を見てワクワク。

なんとこの日は学芸員さんによる展示解説があるだけでなく、「ひょうごプレミアム芸術デー」で観覧料が無料であった。至れり尽くせり……!

ちなみに一部の展示は、個人利用に限り写真撮影OK、また営利目的でなければSNS投稿もOKという注意書きが書いてあった(令和7年7月13日訪問時点)。

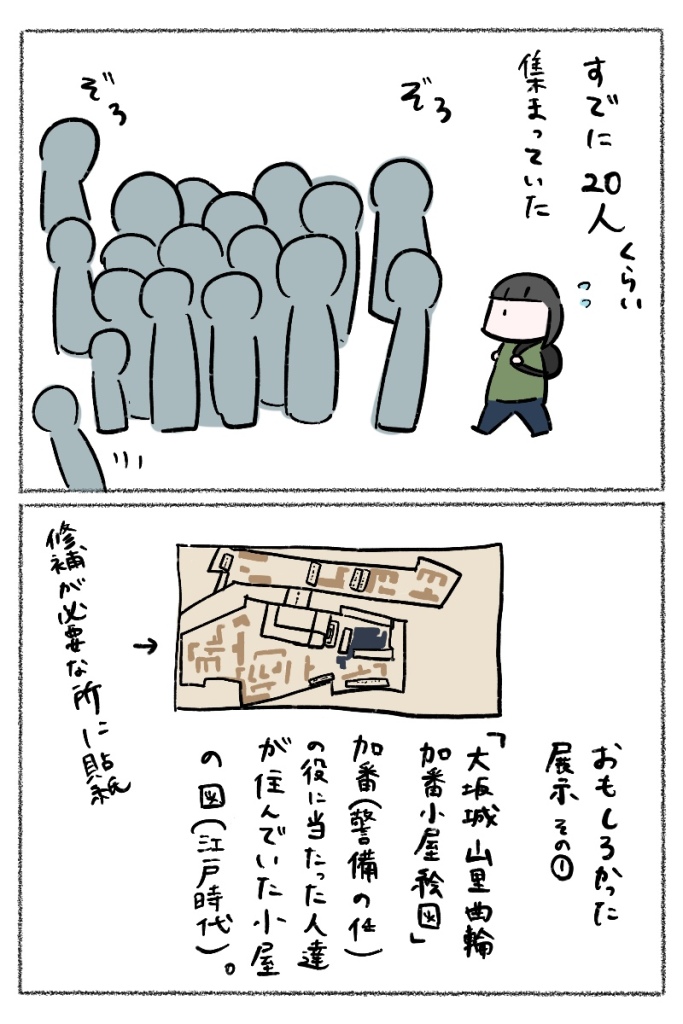

訪れたときにはすでに20人くらいが展示解説を聞くために集まっていた。

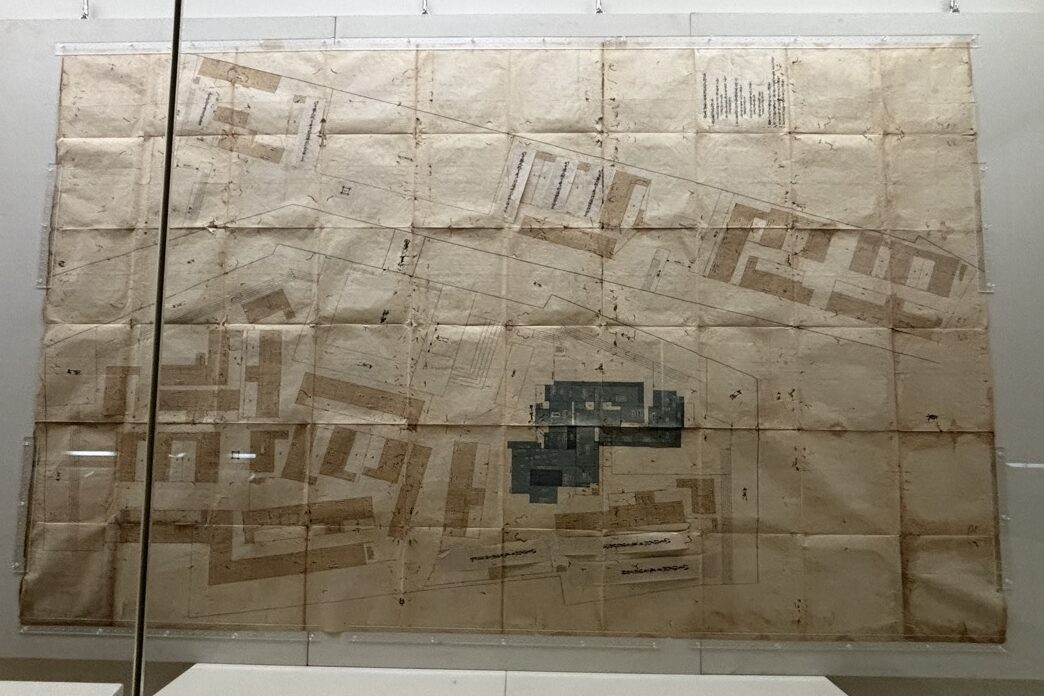

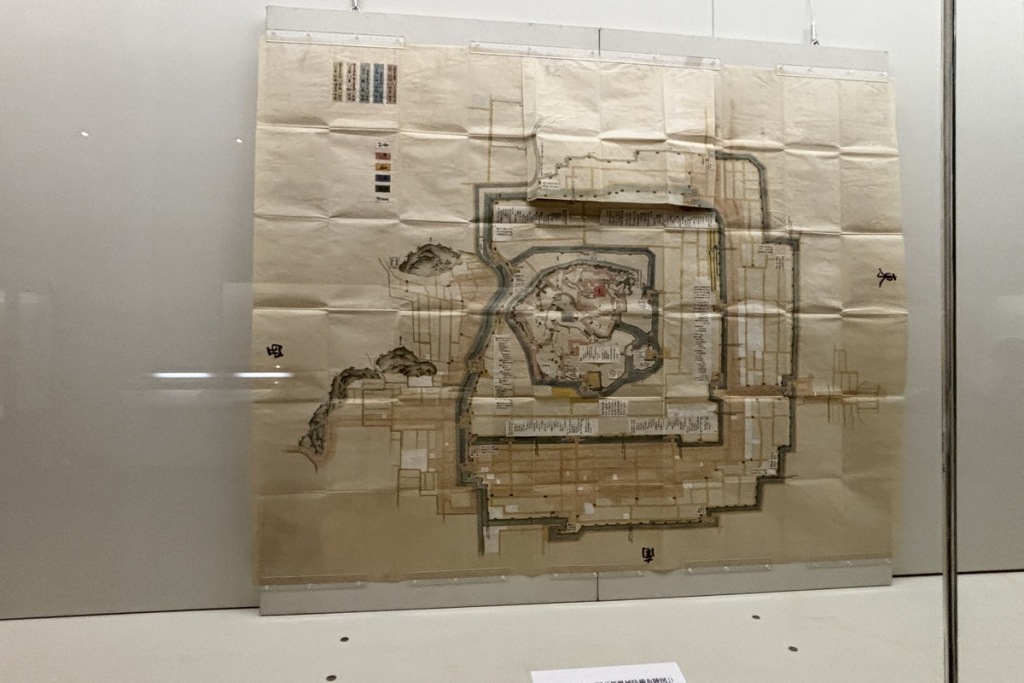

『大坂城山里曲輪加番小屋絵図』(江戸時代)

今回解説を聞いて、特にお気に入りだったのが漫画にも描いた3つ。

- 『大坂城山里曲輪加番小屋絵図』

大坂城の絵図で、朽木氏(福知山藩)の書状の話は帰ってから調べたが出典がわからず……。その場で学芸員さんに質問すればよかったなあと少し後悔。

「巷で有名なアレ見てきたけど、意外と◯◯だった!」と家族や友達に感想を伝えることはよくあるので親近感を覚えちゃうなあ。

当時どのような景色を朽木氏が見ていたのか、めちゃくちゃ気になる。

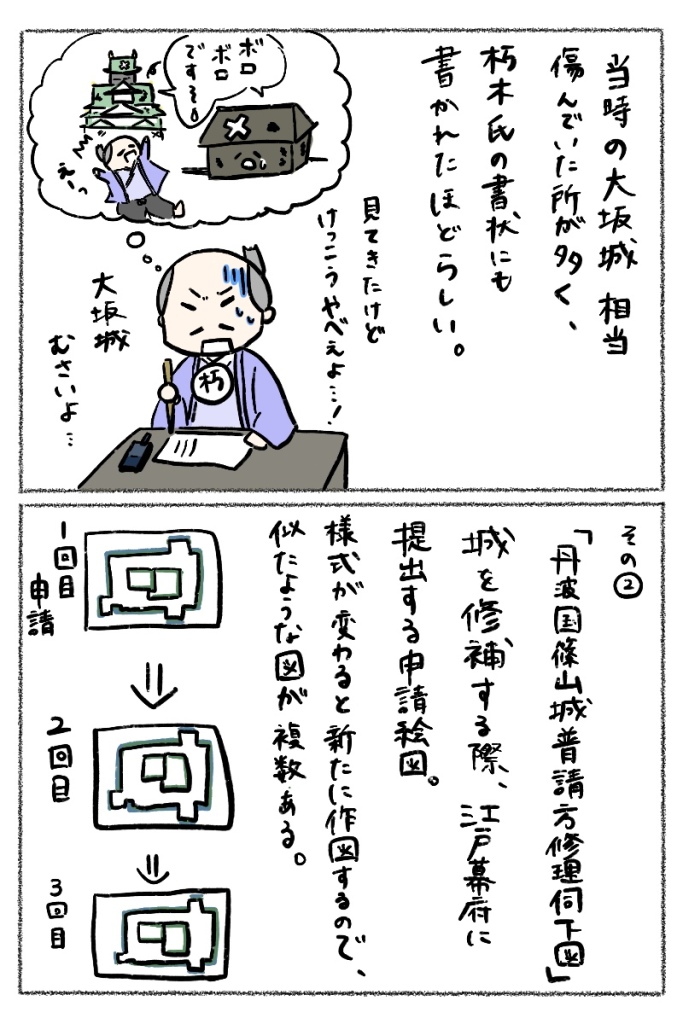

- 『丹波国篠山城普請方修理伺下図』(宝暦、文化、天保)(写真撮影不可)

なぜ似たような絵図がいくつも残っているのか?

それは城の修理を江戸幕府に伺う際に申請用の絵図を作成するが、様式が変わるたびに新たな絵図を作成しなければいけなかったため。

わ、わかるッ!

現代でも「これ古い様式なので、新しいの使ってください」って何度言われたことか……!

ああ、この新旧様式問題って江戸時代からあったのか。いや仕方ないんだけど。

ちなみに他にも申請絵図の展示があり、幕府としては修理箇所がわかるように必要最低限の絵図を作るよう指示しているのに、関係ない周辺の山とかも描いて申請している絵図もあった(理由は不明)。

こだわりが強い……!

- 『城取稽古図』(文化3~11年)(写真撮影不可だったと思う)

今回の特別展のチラシ説明文にあった「存在しない城の絵図」が一番気になっていた。

建築+デザイン+軍学が合わさった、色々覚えるの大変そうだけどめっちゃ楽しそうなスーパー学問。しかも自分で架空の城を設計できちゃう! ロマンだな!

先生が添削してくれるのが某通信制教育講座みたいで良い。

加藤清正公とか藤堂高虎公とか絶対こういうの好きやろな~と思った。

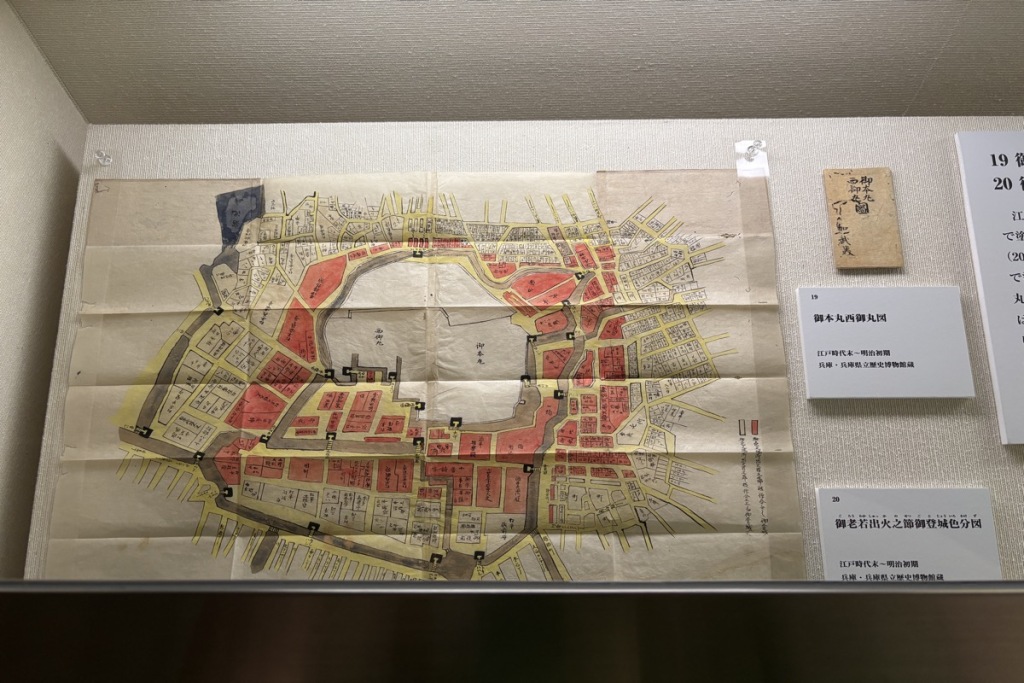

『姫路城内幷城下図』(宝永2年~寛保元年)

その他にも、災害など非常事態が起きたときに橋や要塞を作る場所を示した理想図や、城内で出火があった際の役割分担を示す携帯用地図の展示もあった。

今でいえば災害マップや緊急避難図のようなものだが、災害に対する備えの意識を昔の人も強く持っていたのだと感じた。

『御本丸西御本丸図』(江戸時代末期~明治初期)

展示解説は40分程度で、わかりやすく、展示を観るだけでは知らなかった当時の時代背景や裏話も聞くことができてとても面白かった。

絵図を見てこんなに共感するとは正直思っていなかったので、城の知識だけでなく昔の人の考えや思いも知ることができたのは新たな発見であった。

ちなみに特別展観覧後アンケートに答えるとシールをランダムでもらえた(1人2個まで)。

「エッホエッホ、『れきはく』が面白いってみんなに伝えなきゃ。」

次回の展示解説は8月11日(月・祝)の11時からなので、ぜひ解説を聞きながら観てほしい。

※会期は8月31日(日)まで。