![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

目次

はじめに

こんにちは。城郭建造物大好き・ごましおです。

今年は土塀に詳しくなるぞと意気込んでみたものの何から手を付ければいいのかよくわからないので、まずは日本三大土塀(日本三大練塀とも言います)を直に見てみることにしました。

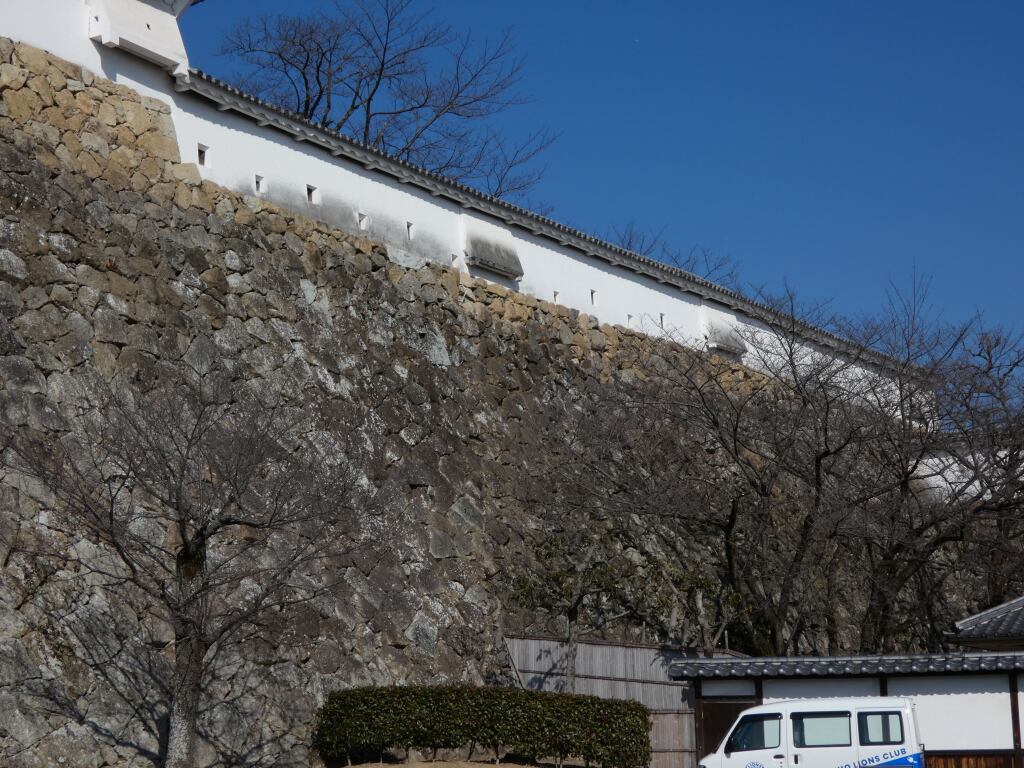

そしてお城の現存の土塀を見てみようと。国指定重要文化財であれば現存だろうと考え、土塀の国指定重要文化財32棟を誇る姫路城を直に見てみることにしました。

こんな感じでスタートします。

なお、練塀に関しては朝田丸さんの団員ブログ「お城の練塀を知る:廣度院練塀勉強会での学びと発見」が詳しいです。

日本三大土塀について

日本三大土塀とは、名古屋の熱田神宮の「信長塀」と京都の三十三間堂の「太閤塀」と兵庫の西宮神社の「大練塀」の三つの土塀のことです。

- 信長塀は織田信長が桶狭間出陣の際、熱田神宮に必勝祈願をして勝利したので、そのお礼として熱田神宮に奉納した練塀です。

- 瓦が入っている土塀です。

- 太閤塀は三十三間堂に造られた塀で、瓦に「太閤桐」が使用されているため太閤塀と呼ばれている豊臣家ゆかりの築地塀です。

- 全ては確認出来てはいませんが、ざっと見た限りでは瓦や石が入っていないと思われる土塀です。木枠で組まれているようです。

- 大練塀は室町中期に西宮神社境内の東側から南側にかけて造られた築地塀です。

- ところどころに小石が入っている土塀です。約4m単位の築地を63、連ねたものだそうです。

日本三大土塀の各土塀にも微妙に違いがありますね。

姫路城の土塀

姫路城で国指定重要文化財の土塀は32棟あります。

水の一門北方築地塀以外は全て白漆喰で上塗りされています。水の一門北方築地塀も元々は白漆喰で上塗りされていたようです。

また、参考文献として以下の2つの報告書を使用しました。まだまだ勉強中のため充分に読み込めていませんが。

- 国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書I〜Ⅲ 文化財保護委員会 昭和40年(1965年)→以下「報告書」とします。

- 重要文化財姫路城建造物保存修理工事報告書 「姫路城昭和の修理」以後の保存修理の経過と記録 姫路市立城郭研究室 平成12年(2000年)→以下「経過と記録」とします。

姫路城の「大修理」は明治・昭和・平成と3回ありますが、私には、明治の記録は見つけられず、平成の記録は大天守のみで土塀のものは見つけられませんでした。昭和の記録は「報告書」です。なお、「経過と記録」には平成の「大修理」の記録はありません。

また、以下の国指定重要文化財の土塀ごとの延長は「報告書」(の修理前の官報告示)および文化庁の「国指定文化財等データベース」 Copyright (c) 1997(以下「DB」とします)に記述されているもので異なる場合、併記しました。

- 水の一門北方築地塀は延長5.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は太閤塀に近いような感じです。

- との四門東方土塀は延長4.6m(「報告書」)、13.6m(「DB」)です。「報告書」によれば、同塀は『ノ 「と」の四門東方および西方土塀』の項に「修理前は東方土塀の延長は四・五五メートルであったが、現状変更により九メートルを補築し、銃眼二所を復元した。」とあり、との四門東方土塀の現存土塀の割合は1/3程度のようです。なお、私にはどこからどこまでが現存で、どこからどこまでが復元か識別できていないです。

- との四門西方土塀は延長7.6m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- との二門東方土塀は延長6.5m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は屋根が密集しています。特徴があって姫路城の土塀の中では一番のお気に入りです。

- との一門東方土塀は延長20.1m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- への門東方土塀は延長18.2m(「報告書」)、13.6m(「DB」)です。同塀は結構汚れていますね。また、「DB」では「銃眼二所」となっていて現状(銃眼は7か所)および「報告書」(銃眼七所)と合っていません。「報告書」と「DB」で延長が異なることと合わせて原因は不明です。

- への門西方土塀は延長4.0m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- 水の一門西方土塀は延長11.5m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は左端に水の一門北方築地塀がちょっと写っています。

- ニの櫓南方土塀は延長29.3m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀の左端の石垣は他と比べてちょっと高くなっているところがあり、また下に水の三門が付属しています。

- 水の五門南方土塀は延長36.0m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀には下に、水の四門が付属しています。

- イの渡櫓南方土塀は延長12.3m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀には下に、ほの門が付属しています。

- にの門東方上土塀は延長25.7m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- にの門東方下土塀は延長26.1m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は比較的長い土塀だと思いますが、控壁なしで自立していますね。

- ロの櫓東方土塀は延長7.6m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- ロの櫓西方土塀は延長11.3m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- はの門東方土塀は延長24.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は石落しを城内側から見たものです。

- はの門西方土塀は延長8.4m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- はの門南方土塀は延長34.7m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は三角形の狭間が多いですね。

- ろの門東方土塀は延長14.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀の狭間は全部四角形ですね。なお、「報告書」によると昭和12年(1937年)に映画のロケ隊が火薬は使用しないという条件を無視して修理予定の同塀の「土塀うしろの地中に、火薬五〇〇匁をしこんだため、予期しない大爆発を起こした。土塀はもちろん、高さ約二間足らずの石垣までが飛散した。」とあります。とんでもない話ですね。

- ろの門西南方土塀は延長140.0m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- 化粧櫓南方土塀は延長14.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀はコの字形とちょっと変わった形の土塀ですね。

- ワの櫓東方土塀は延長54.5m(「報告書」と「DB」で同一)です。「報告書」によれば、同塀の項に石落し三か所を復元したというようなことが書かれています。

- カの櫓北方土塀は延長70.9m(「報告書」と「DB」で同一)です。「報告書」によれば、同塀の項に石落し三か所および銃眼一か所を復元したというようなことが書かれています。

- 菱の門西方土塀は延長9.8m(「報告書」)、70.8m(「DB」)です。「報告書」によれば、壁体の築造形式は他の土塀(粘土ブロックを積み上げています。水の一門北方築地塀は除きます)と異なっており、「すなわち〇.八尺(二四センチ)角の石柱を四.五尺(一三六.四センチ)間隔に掘建てに配置して、中心の骨格を作り、これをもとにして粘土を築立て、壁体を作っている」となっています。「報告書」と「DB」で延長が全く異なるのですが、原因は不明です。「報告書」と「DB」ともに「銃眼四所」は同じです。

- 菱の門南方土塀は延長26.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- 菱の門東方土塀は延長88.7m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は修理中だったため覆いがかかっていて見づらいですが屋根の瓦の継ぎ目に漆喰を塗る、屋根目地漆喰がかろうじて見えます。

- いの門東方土塀は延長106.2m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は控壁が付いています。ただし、「報告書」によれば、同塀の項に「この控壁は築造手法が新しく、本体の控壁に接する面には仕上塗りが施されているので、元来なかったものである。」とあり、修理対象区画にあったという西端の控壁1か所を撤去したようです。なお、修理対象区画外にあった残りの控壁は今なお、そのまま残っています。

- 太鼓櫓南方土塀は延長92.3m(「報告書」と「DB」で同一)です。「報告書」によれば、そのうち69.9mには銃眼がなく、またこの部分はもともと櫓が建っていたが、後に土塀に造り替えたものだそうです。

- 太鼓櫓北方土塀は延長35.0m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- 帯郭櫓北方土塀は延長16.6m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀は城内側に控壁が付いています。

- 井郭櫓南方土塀は延長18.4m(「報告書」と「DB」で同一)です。

- トの櫓南方土塀は延長8.6m(「報告書」と「DB」で同一)です。同塀の狭間は丸形が多いですね。

ここまでで国指定重要文化財の土塀32棟を一通り見てきました。

- 「経過と記録」によれば、国指定重要文化財ではない土塀として、にの門北方土塀があります。にの門北方土塀の延長70.4mはもともと櫓・長屋と土塀で構成されている区画だったようですが、明治の大修理の際に櫓・長屋を解体撤去して全部土塀にしてしまったとのこと。このうち昭和53年度の修理で同塀のうち狭間8か所を復元した18.0mの部分は当初からの土塀と推測できるとのことです。残念ながら私が撮った写真は狭間が開いていないので、もともと櫓・長屋が建っていたものを土塀に置き換えた部分だったようです。

なお、にの門東方上土塀の屋根は屋根目地漆喰が白くて綺麗です。

白鷺城というだけあって往時は全ての建造物の屋根が屋根目地漆喰で白く輝いていたのでしょうか。

時間が経つと、いの門東方土塀の屋根のように黒ずんでしまうみたいですのでメンテナンスが大変そうです。

「経過と記録」を読むと、毎年のように土塀の修理を行なっている記録が出てきます。姫路市も大変ですね。2026年3月からの姫路城入場料2.5倍もやむなしといったところでしょうか?

最後に

日本三大土塀と姫路城の土塀を見てきました。結構違いがあるなあと思いました。

今後の攻城計画ですが、あまり手を広げずに国指定重要文化財(附指定を含みます)のお城の土塀を気長に攻城できればと思います。合わせて各城の修理(工事)報告書も精査できればと思います。

以下は国指定重要文化財のお城の土塀、全11城のリストです。

- 江戸城→2棟(うち附指定2棟)

- 金沢城→4棟

- 二条城→9棟(うち附指定7棟)

- 大阪城→3棟

- 姫路城→32棟

- 和歌山城→1棟(うち附指定1棟)

- 備中松山城→1棟

- 丸亀城→1棟(うち附指定1棟)

- 伊予松山城→7棟

- 高知城→6棟

- 熊本城→1棟

以下詳細です。

名称 旧江戸城田安門

- 棟名 田安門 附指定 塀

名称 旧江戸城清水門

- 棟名 清水門 附指定 塀

名称 金沢城石川門

- 棟名 表門南方太鼓塀

- 棟名 表門北方太鼓塀

- 棟名 附属左方太鼓塀

- 棟名 附属右方太鼓塀

名称 二条城

- 棟名 二の丸御殿築地

- 棟名 本丸櫓門 附指定 袖塀

- 棟名 東大手門 附指定 多門塀

- 棟名 北大手門 附指定 多門塀

- 棟名 西門 附指定 多門塀

- 棟名 東南隅櫓 附指定 多門塀

- 棟名 東南隅櫓北方多門塀

- 棟名 西南隅櫓 附指定 多門塀

- 棟名 鳴子門 附指定 袖塀

名称 大阪城

- 棟名 塀(大手門南方塀)

- 棟名 塀(大手門北方塀)

- 棟名 塀(多聞櫓北方塀)

名称 姫路城

- 棟名 水の一門北方築地塀

- 棟名 との四門東方土塀

- 棟名 との四門西方土塀

- 棟名 との二門東方土塀

- 棟名 との一門東方土塀

- 棟名 への門東方土塀

- 棟名 への門西方土塀

- 棟名 水の一門西方土塀

- 棟名 ニの櫓南方土塀

- 棟名 水の五門南方土塀

- 棟名 イの渡櫓南方土塀

- 棟名 にの門東方上土塀

- 棟名 にの門東方下土塀

- 棟名 ロの櫓東方土塀

- 棟名 ロの櫓西方土塀

- 棟名 はの門東方土塀

- 棟名 はの門西方土塀

- 棟名 はの門南方土塀

- 棟名 ろの門東方土塀

- 棟名 ろの門西南方土塀

- 棟名 化粧櫓南方土塀

- 棟名 ワの櫓東方土塀

- 棟名 カの櫓北方土塀

- 棟名 菱の門西方土塀

- 棟名 菱の門南方土塀

- 棟名 菱の門東方土塀

- 棟名 いの門東方土塀

- 棟名 太鼓櫓南方土塀

- 棟名 太鼓櫓北方土塀

- 棟名 帯郭櫓北方土塀

- 棟名 井郭櫓南方土塀

- 棟名 トの櫓南方土塀

名称 和歌山城岡口門

- 棟名 なし 附指定 土塀

名称 備中松山城

- 棟名 三の平櫓東土塀

名称 丸亀城

- 棟名 大手一の門 附指定 土塀

名称 松山城

- 棟名 仕切門内塀

- 棟名 三ノ門東塀

- 棟名 筋鉄門東塀

- 棟名 二ノ門東塀

- 棟名 一ノ門東塀

- 棟名 紫竹門東塀

- 棟名 紫竹門西塀

名称 高知城

- 棟名 天守東南矢狭間塀

- 棟名 天守西北矢狭間塀

- 棟名 黒鉄門西北矢狭間塀

- 棟名 黒鉄門東南矢狭間塀

- 棟名 追手門西南矢狭間塀

- 棟名 追手門東北矢狭間塀

名称 熊本城

- 棟名 長塀

以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。