![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

みなさん、こんにちは黒まめです。

つい最近天路山城を攻城して、いろいろ思うところがあったのでブログに書いてみました。

天路山城については「城活ノート」も記したので、ブログまで書いたらちょっとしつこいかな(笑)とも思ったのですが、2つの理由からみなさんにもっと知ってもらおうと執筆に踏み切りました。

〈1つ目の理由〉ご存知の方もおられるかもしれませんが、天路山城は、令和元年(2018年)担当者の無知(あるいは無理解)により、違法な開発をされたという経緯があります。

住民の問い合わせで県が動き、調査したところ、城の一部が破壊されたことがわかりました。

担当者が、天路山城の文化財としての重要性についてもう少し理解していたら、起こらなかったかもしれません。

だから、とにかく「知ることは大事」だと思ったからです。

〈2つ目の理由〉インターネットで検索すると「天路山城の訪問記録」はいくつかヒットするのですが、どれも避難道開発前のもので、今の現状を伝えているものが無いからです。

特に、中心部へ向かう城道が無くなってしまっているので、正しく知ったうえで訪れてもらうのも、大切だと思ったわけです。

天路山城とは

天路山城(別名 比井城)は、湯川氏が比井(ひい)の湊をおさえるために築いた支城だといわれています。

天然の良港・比井の湊は、湯川氏の経済活動、政治活動にとって、とても大事な場所だったのです。

湯川氏の本城・亀山城に次ぐ規模の城郭であったことからも、その重要性が想像できます。

天路山城の城主は、嶋右馬允弘春(しま うまのじょう ひろはる)といわれ、湯川直春の子とも、弟、従弟ともいわれています。

弘春については、こんなエピソードも残っています。

信長に追われて、興国寺(和歌山県由良町)に滞在した足利義昭が、弘春に直春へのとりなしを依頼したというものです(興国寺については後述)。

弘春は湯川氏の対外的な交渉の窓口として重要な人物であったことが、このエピソードからも想像できますね。

土塁囲みの主郭部、多くの帯曲輪、出城部、などから成り、堀切が少ないのも亀山城との共通点です。

詳しくは、『【図解】近畿の城郭Ⅱ』(城郭談話会 編 中井均 監修 戎光祥出版)、『戦国和歌山の群雄と城館』(和歌山城郭調査研究会 編 戎光祥出版)を読んでみてください。

天路山城を攻城しよう

比井の集落を起点にする

ここは比井集落のメインストリートです。

ここをまっすぐ進むと郵便局、手前に戻ると漁港です。

中心の植え込みのある塀の手前の路地を入ります。道向かいが北出薬局なのでそこを目印にするとわかりやすいです。

すると、右にかつての登城口「白い手すりの階段」が見えますが、城中心部へ行くにはこちらの黒っぽい手すりのついた避難道を進みましょう。

「白い手すりの階段」上は、土居(居館跡)とされていますが、草むらになっています。かつてあった城道も途切れているので要注意。

避難道に沿って歩くと、この避難階段が見えてきます。

結構な高低差ですが、めげずに登りましょう。

すると、真新しい避難道路に出ます。

避難道路を起点にする

左に見えている道が県道24号線(御坊由良線)で、奥が比井漁港(御坊方面)です。

左に見えているのが、旧比井小学校(現在 CAFE ひいのの)で、画面右が避難道路です。

ここからは、集落起点・避難道路起点共通

避難道路を進むと、先ほどの避難階段と合流します。

ここをもう少し画面奥(西)へと進みます。

すると、この階段が見えるので、登りましょう。

登って、右へ進めば主郭コース、左へ進めば出城コースです。

主郭コースを東へ進むと、ここに出ます。

中央部分のこんもりとした部分の奥が土居(居館跡)と言われている場所です。

土居からここに城道がつながっていました。

破壊の跡を見るのは、ちょっと悲しいですが、今後このようなことが起こらないようにするためにも、知っておいてほしいです。

天路山城とともに楽しもう

では、気を取り直して、天路山城周辺の観光案内をします。

攻城を楽しむための参考にしてくださいね。

御坊湯浅道路(阪和自動車道の延長)から天路山城方面へは、いくつか行き方がありますが、国道42号線に出て、バスも通っているJR紀伊内原駅前を曲がって県道189号線を通るコースでご案内します。

日高町中央公民館

しばらく走ると、右に日高町役場が見えます。

役場の裏の日高町中央公民館には、令和元年(2018年)に行われた発掘調査の資料が展示され、『近畿の城郭Ⅱ』『戦国和歌山の群雄と城館』も閲覧できます。

立ち寄って情報収集するのもよいかと思います。

日高町特産、幻の魚「クエ」

日高町の推しといえば、漁獲量が少なく幻の魚と呼ばれている「クエ」です。

このモニュメントは、比井へ向かう道と徳本上人生誕地と言われる「誕生院」へ向かう道の分かれ道に現れます。

結構インパクトがあるものなので、ビックリしないでくださいね。

クエは冬が旬なので、クエ料理を味わいたい方は冬の攻城をおススメします。

冬以外は冷凍のクエで対応しているそうです。

比井漁港近くの「割烹岬」では、お手軽にランチメニューでクエを楽しめるようです。

がっつりとクエ鍋が食べてみたいという方は、お泊りでどうぞ。

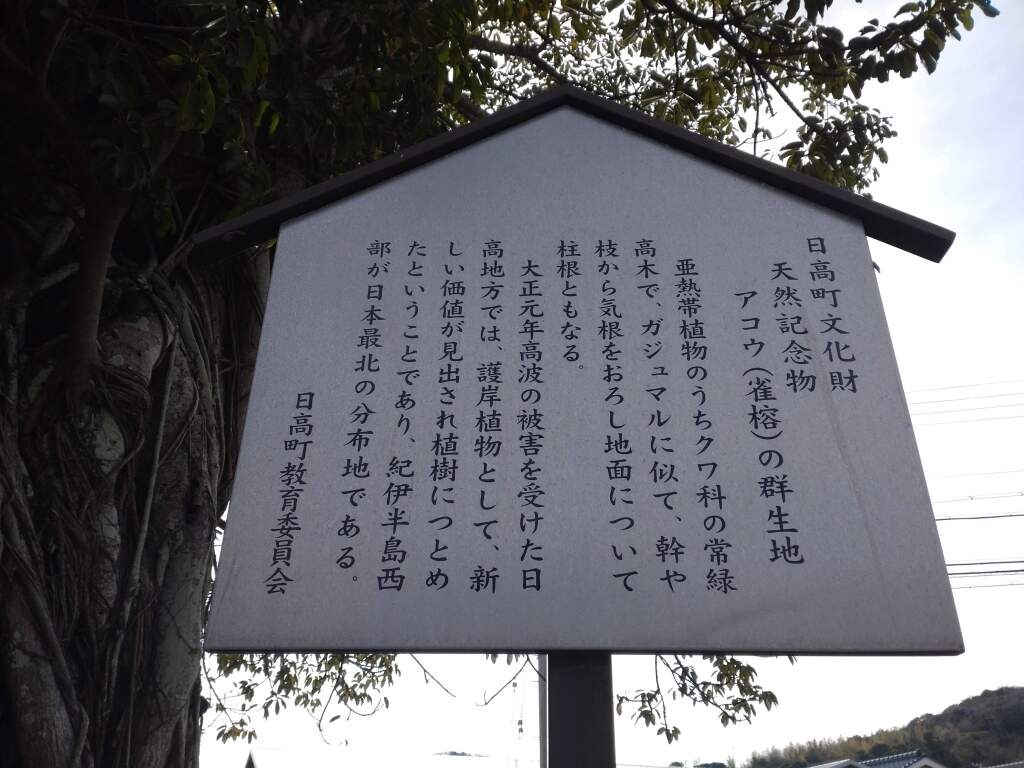

天然記念物「アコウ」群生地

亜熱帯植物の「アコウ」の大木が数本あります。

ここ、紀伊半島西部が日本最北の分布地だそうです(案内板より)。

県道24号線と川を隔てて平行に通る細い道沿いにあるので、漁港などに車を停めて見学してください。

攻城後の休憩に

旧比井小学校の校舎をそのまま使ってリノベーションした「CAFEひいのの」で攻城後のカフェタイムはいかがですか。

職員室がカフェスペースになっていて、黒板があったり、テーブルは児童机のリメイクだったりと懐かしい空間になっているようです。

卓球台を利用したカウンター席もあるようです。

シンボルマークのイラストは、「アコウ」の木だそうです。

温泉で疲れを癒そう

攻城後は、行きと違った道で、県道24号線(御坊由良線)を由良方面に走ってみませんか。

比井から3㎞ほどで、道沿いに日高町営「海の里 みちしおの湯」があります。

海を眺めながら、温泉でゆっくり攻城の疲れを癒してみませんか。

大人600円とリーズナブルに天然温泉を楽しめます。

足利義昭も滞在した興国寺へ

県道24号線をさらに走り、交差点で「門前」方面へ右折すると興国寺まであとわずか。

源実朝の菩提を弔うために建立された「西方寺」が、後に法燈国師(ほっとうこくし)を開山に迎え「興国寺」と名を改め、禅宗寺院となり現在に至る古刹です。

法燈国師は、中国から径山寺(金山寺=きんざんじ)味噌の製法を伝え、その過程で醤油を作り出したことでも知られています。

私も径山寺味噌をお供にご飯を食べるのが大好きです。

信長に追われた足利義昭が紀州に逃げてきたのは知っていましたが、興国寺に滞在していたことは、今回、天路山城について調べて初めて知りました。

前述のように、とりなしを頼んだという記録から、湯川氏の守護畠山氏を凌ぐ強大な勢力と、天路山城主・嶋弘春の湯川氏内での立ち位置が想像できるようです。

興国寺からは国道42号線までわずかです。

JR由良駅からもそんなに遠くないので、公共交通機関利用の方は由良駅方面からどうぞ。

おわりに

城好きの素人である私たちに、できることは少ないですが、天路山城に限らず、こういった地域の文化財になっている城跡を積極的に訪ねることは、その少ない一つかもしれません。

はつみんさんも書かれていましたが、地元が少しでも潤うようにお土産を買うとか、食事をするとかも大切ですよね。

そのとき、「○○城に来ました」ということを地元の方に伝えるのも大事かなと思います(私も交流は少し苦手なのですが)。

それから、城跡などの文化財を管轄する役所を訪ねるのも一つの手かなと思います。

今回も、日高町役場へ立ち寄ってみました。

「天路山城について教えていただきたいんですけど」

「えっどこですか? それって日高町内ですか?」

という会話の後、城跡のことだと話が通じて、教育委員会の場所を教えてくれました。

教育委員会の人は、さすがにすぐ教えてくれましたが、「あんなことがあってまだ数年しか経っていないのに」とちょっとショックでした。

やっぱり、「攻城のときには、役場などももっとどんどん訪ねなくちゃ」と思いました。

少し重い話もしましたが、やはり城好きの私たち、攻城で城からパワーをもらい、城へも少しでもお返しできるといいですね。