![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)

高城山(たかじさん)城

現地説明会に参加して

みなさんこんにちは、黒まめです。

2025年4月29日(火・祝日)、和歌山県御坊市と印南町の境にある高城山(たかじさん)城の発掘調査現地説明会に参加してきました。

高城山城は、江戸時代に著された『紀伊続風土記(きいぞくふどき)』『日高鑑(ひだかかがみ)』などに湯川氏の重臣・湊(みなと)氏の城として記録されています。

ところが記録はあるものの、比定する場所がわからず、長い間「幻の城」といわれてきました。

地元の有志で組織された「高城山保存会」では、高城山を湊氏の城であると信じ、山頂の木々の伐採や草刈り、中腹にある地蔵堂の整備などを10年ほど前から続けていたそうです。

そうした保存会の熱意が伝わり、御坊市・日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会の専門職員、川崎雅史氏を中心に4月上旬から発掘調査が行われました。

調査の結果、高城山は城であったと確定するに至り、現地説明会が行われたというわけです。

調査の過程や、城と確定する決め手となったものなど、現場の様子と合わせて報告したいと思います。

高城山城とは

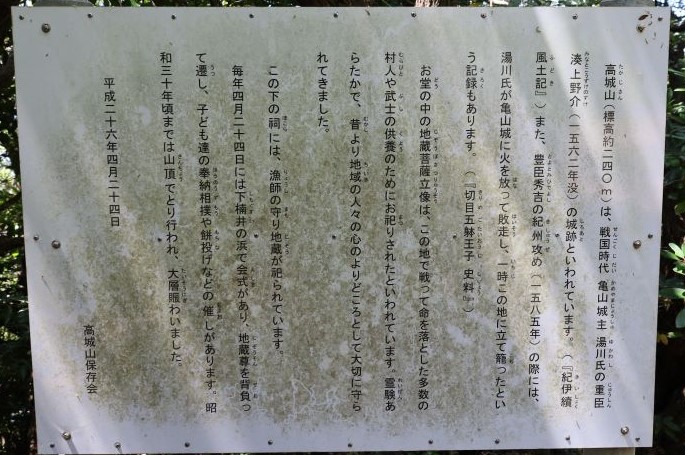

「高城山には城跡がある」と信じ、高城山保存会により平成26年に立てられた案内板。

高城山城は、和歌山県御坊市と印南町との境にある標高240mの高城山に築かれた山城で、以前ブログでもお伝えした湯川氏の重臣、湯川四天王(津村氏、林氏、高垣氏、湊氏)の一人である湊氏の城と伝えられています。

高城山の西に位置する、湊氏の館跡(竹やぶのところ)と伝わる所。

少し小高くなっており、いかにも有力者の屋敷跡っぽい。

近くには、現在も御子孫が住まわれているそうです。

これは、一緒に参加されていた和城研顧問の水島先生情報でした。

いよいよ出発!

高城山の中腹に、駐車スペースがあるのですが、道が狭いため集合場所(御坊市名田、下楠井集出荷場)からは保存会の方々の軽ワゴンに分乗していきました。

ありがたいことです。

ペットボトルのお茶までいただきました。

高城山中腹の駐車スペースからは、いよいよ山道です。

保存会のみなさんが設置してくれている石の標柱も立派です。

山道をてくてくと登って行くのですが、案内の保存会の方が大変健脚で……。

ひーふー言いながらついていきました(笑)

途中で現れる堀切状遺構。

写真ではわかりにくいですが、木々の向こう側が落ち込んでいます。

主郭から200mほど離れているので、堀切かどうかの確証がないそうです。

案内板も「堀切?」となっていました。

この地蔵堂のあたりは平場となっているので、出丸であることも十分考えられます。

上の堀切状遺構は地蔵堂のすぐ下なので、出丸に対する堀切と考えても無理はなさそうです(あくまで想像です)。

ちなみに、毎年4月24日に浜辺で会式が行われ、その時にはここに安置されている地蔵菩薩を背負って浜辺まで下りるそうです。

発掘現場へ

地蔵堂から約200mで、主郭です。

下から見ると保存会のみなさんが木々の伐採をしてくれたおかげで、ひときわ明るく見えています。

無数の穴ぼこ

主郭に到着すると、見えてくるのがトレンチ(溝状の調査区)とたくさんの穴ぼこです。

トレンチは、上の画像のように大きく十字状に2本設けられ、写真左上に補助的にもう1本と、見える範囲には3本設けられています。

柱穴だという穴ぼこが、トレンチ内だけで20基以上あります。

主郭全体を掘ればさらに見つかるでしょう。

複数の掘立柱建物が存在していたのは間違いなさそうです。

見つかったのは一部だけなので、その形状まではわからないそうです。

上の画像に見える、特に大きい柱穴を見つけたときは、「井楼櫓か!」と色めき立ったとのことでしたが……。

上の画像の中心に三角点があるのがわかりますか?

そうなんです。かつて行われていた「三角測量」のための塔が立っていた柱の跡だそうです。

川崎氏はおもしろおかしく語ってくれましたが、テンションMaxから一気に落とされた気分だったことでしょう。

「この溝は何だろう?」と思っていると、なんと主郭を造成した痕跡だそうです。

何のことかというと、画像左側の溝の底が本来の地表面で、20~30㎝ほど土を盛って造成していたようです。

(それにしてもこのトレンチ、スキーのジャンプ台みたい。)

城の決め手発見!

ここが城跡である決め手となったのが、上の画像の部分です。

(1枚上の画像の落ち込んで見えなくなった部分です)

ボーリング・ステッキ〔=検土杖(けんどじょう)、発掘調査に使う1mほどの長さの細い棒〕を持って地面を突きさしながら調査していた川崎氏は、ずぶずぶと沈み込むステッキを見て、その場所をすぐ掘ってみたそうです。

すると、現れたのがこの画像の「堀切」でした。

これが「城」であることの決め手となったのだそうです。

この堀切は、幅約5m・深さ約1.9mあり、底が平な逆台形のような形をしています。

岩盤を掘削しているので、大変な土木量だと想像します。

長い間に積もった土砂が壁のようになって見えませんが、堀切はさらに竪堀となって続いているようです。

その場に立ってみると、画像で見る以上に深く感じ、とても這い上がれなさそうです。

岩盤なので、うっかり落ちるとそれだけでかなりのダメージがありそうです。

(見学者も底へ降りてみようとする猛者はいませんでした)

切岸と帯曲輪も発見!

主郭の北側にもトレンチを2本設けて発掘。

そのうちの1本がこの画像です。

トレンチの中に立っている川崎氏の足元の辺りで、角度が変わっているのがわかりますか?

画像右側が急傾斜の切岸で、左側が緩やかになっている帯曲輪です。

川崎氏の足元には、投弾用の石が見えています。

戦国時代のけがの6割が石によるものだそうです。

それだけ、石は有効な武器だったのでしょう。

高い所からだと、投げなくても転がすだけで敵にダメージを与えることができる、とても手軽で便利な武器であったのだそうです。

しかも、このカクカクの石、当たるとめちゃくちゃ痛そうです。

ここが城道(しろみち)?

主郭南側に設けられたトレンチです。

川崎氏が立っているあたりは平らになっていて、画像左上から右下に向かう通路のように見えます。

山城の通路にしてはやや広すぎるので、城道とは確定できないそうです。

出土したもの、あれこれ

調査地点で出土したものは、このコンテナ1杯分だったそうです。

主なものは……。

常滑焼の水がめの欠片

備前焼の水がめの欠片

そして、中国製の白磁、青磁などの高級品も見つかりました。

見張りなどがいるだけの城ではなく、城主クラスの人物が生活や儀式をしていた可能性もあります。

当日は風が強く、プレートが飛ばされては拾い、ということがありプレートが斜めになっています。

これは、出土品ではありませんが、湊氏の子孫のお宅の屋根に乗っていた、「五本骨日之丸扇」の湊氏の家紋鬼瓦。

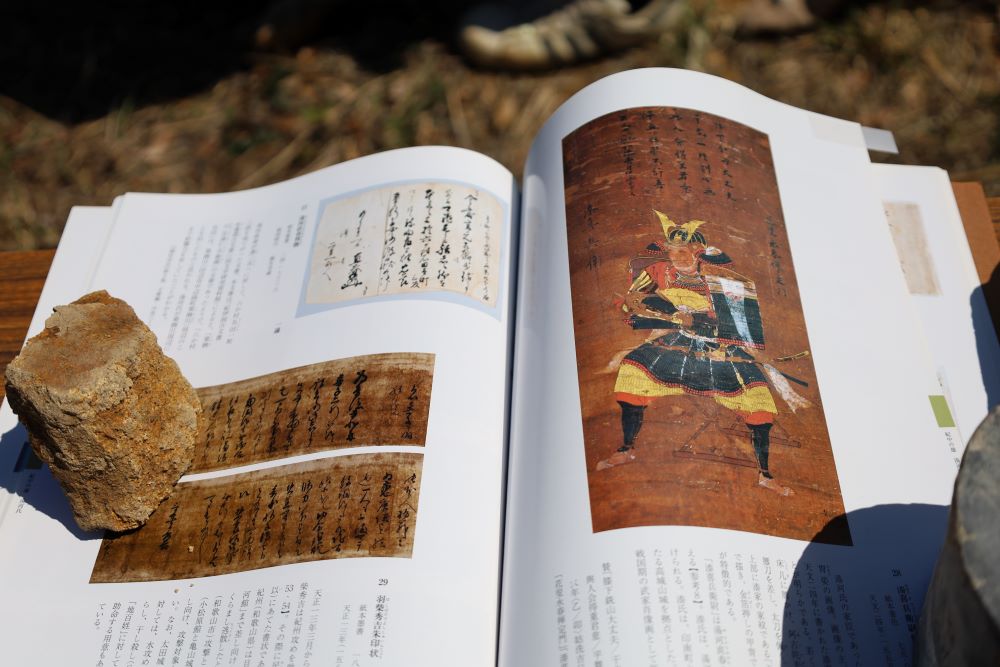

湊喜兵衛尉のものと伝わる甲冑姿の武者絵。

最後に

これは、高城山城主郭から眺めた景色です。

「湯川氏の家臣が山城を持つことは稀なので、高城山城は湯川氏が築城したもので、湊氏が城代として守っていたものかもしれない」と川崎氏は述べておられました。

この海の景色を見るだけでも、紀中の覇者・湯川氏の城かもしれないという川崎氏の意見は真実味を帯びる感じがします。

今回は、主郭周辺に計6本のトレンチを設けての調査でしたが、さらに調査区を広げると、建物の形状がわかったり、地蔵堂のあたりも城域であったかどうかがわかったりするかもしれません。

(果てしない城好きの欲!)

これを機に、研究がさらに進むとよいのですが……。

私はというと、「幻の城」が「現実の城」へとなったことをこの目で確認できたことで、本当にラッキーな気分になりました。

また、高城山保存会のみなさんの熱量を感じ、晴れ晴れとした様子を見るだけで幸せな気分になりました。

少しアクセスが悪いですが、DBに登録できるよう頑張ってみたいと思います。